Abb. 9 Vermeidung von Gefährdungen durch konstruktive Maßnahmen

Abb. 10 Gekennzeichneter Bereich, der stets frei zu halten ist

Grundsätzliche Auswahl

Sowohl das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die zugehörigen Verordnungen als auch die Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1) formulieren Grundvorschriften für den betrieblichen Arbeitsschutz.

Steigleitern sind wegen der höheren Absturzgefahr und der höheren körperlichen Anstrengung nur zulässig, wenn der Einbau einer Treppe betriebstechnisch nicht möglich ist.

Auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung können Steigleitern gewählt werden, wenn der Zugang nur gelegentlich (z. B. zu Wartungsarbeiten) von einer geringen Anzahl unterwiesener Beschäftigter genutzt werden muss. Dabei ist die Rettung sicherzustellen.

Der Transport von Werkzeugen oder anderen Gegenständen darf die sichere Nutzung von Steigleitern einschließlich PSAgA nicht beeinträchtigen.

In bestimmten Bereichen ist der Einsatz von Steigleitern mit Rückenschutz unzulässig, z. B. bei Schächten mit einer Absturzhöhe von mehr als 5,00 m auf dem Gelände von Deponien.

Werden Steigleitern in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, sind besondere Anforderungen zu beachten (siehe TRBS 2152 Teil 1 "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung").

In diesen Bereichen, z. B. Abwasserschächten, sind Steigleitern und PSAgA aus Aluminium nicht gestattet, da bei Kontakt mit Gegenständen aus korrodiertem Stahl Zündfunken entstehen können.

Absturzsicherung

Die Auswahl der Absturzsicherung (Rückenschutz oder PSAgA) ist in Abhängigkeit von der Schutzfunktion und ihrer Wirksamkeit zu treffen.

Platzbedarf

Bei der Auswahl der Steigleiter spielt auch der zur Verfügung stehende Platz eine wichtige Rolle.

Vor der Planung sind Maßnahmen festzulegen, so dass im Falle eines Absturzes keine zusätzlichen Gefährdungen durch Hindernisse möglich sind (siehe Abb. 9).

Sind konstruktive Maßnahmen aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht möglich (siehe Abb. 10), dann müssen zusätzliche Maßnahmen (z. B. Unterweisungen, den gekennzeichneten Bereich stets frei zu halten) ergriffen werden.

|

|

Abb. 9 Vermeidung von Gefährdungen durch konstruktive Maßnahmen |

Abb. 10 Gekennzeichneter Bereich, der stets frei zu halten ist |

Rettungskonzept

Bei Arbeiten mit PSAgA muss das Unternehmen eine Rettung sicherstellen. Hierzu müssen arbeitsplatzbezogene Rettungskonzepte erstellt und entsprechende Rettungsausrüstungen zur Verfügung gestellt werden.

In das arbeitsplatzbezogene Rettungskonzept sind die zur Verfügung stehenden internen und/oder externen Rettungskräfte mit einzubeziehen, wie z. B.

Die Anzahl der Beschäftigten vor Ort richtet sich nach den notwendigen Rettungsmethoden.

Die bereitgestellte Rettungsausrüstung muss alle notwendigen Rettungssituationen abdecken.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen körperlich geeignet und in der Handhabung der Schutzausrüstung und in der Durchführung von Rettungsmethoden regelmäßig geschult werden.

Beispiele zu Rettungskonzepten siehe Anhang 4.

Werkstoffe

Steigleitern sind aus dauerhaften Werkstoffen herzustellen.

Die Werkstoffe sind nach den jeweiligen Betriebsverhältnissen, z. B. im Hinblick auf die Beständigkeit gegen Säuren oder Laugen, auszuwählen. Je nach Einsatzgebiet sind bestimmte Werkstoffe einzusetzen. Bauteile aus nicht resistenten Werkstoffen sind gegen Korrosion zu schützen.

Der Korrosionsschutz richtet sich insbesondere nach der Korrosionsbelastung, den Witterungseinflüssen und der geforderten Schutzdauer (siehe DIN EN ISO 12944).

Trittsicherheit

Steigleitern müssen trittsicher sein. Hierzu gehört neben den Abmessungen auch die ausreichende Rutschhemmung der Sprossentrittfläche, deren Ausführung sich nach den betrieblichen Verhältnissen richtet.

Abb. 11 Sprosse mit besonders rutschhemmender Trittfläche

Die Auftrittstiefe der Sprosse muss mindestens 20 mm betragen.

Die Auftrittsbreiten von Steigleitersprossen sind in der Regel ausreichend dimensioniert:

Ein- und Ausstiegsebene

Ein- und Ausstiege an Steigleitern müssen sicher begehbar sein. Dazu ist die Haltevorrichtung mindestens 1,10 m über die Austrittsfläche hinauszuführen.

Einrichtungen gegen Absturz

Bei der Benutzung von Steigleitern ergeben sich insbesondere Gefährdungen durch Abrutschen und Abstürzen von Personen. Entsprechend müssen Steigleitern mit Schutzeinrichtungen versehen sein, die ein Abrutschen z. B. von den Sprossen oder das Abstürzen verhindern oder zumindest die Auswirkungen reduzieren.

Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz können ortsfest (Steigschutzeinrichtung, Rückenschutz) oder ortsveränderlich (z. B. Dreibein mit Höhensicherungsgerät und Rettungshubfunktion) ausgeführt sein.

Steigleitern mit mehr als 3 m (bei Zugängen zu maschinellen Anlagen), ansonsten 5 m Fallhöhe müssen, soweit es betriebstechnisch möglich ist, mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz ausgestattet sein. Solche Einrichtungen sind z. B.:

Bei Fallhöhen von mehr als 10 m darf nur PSAgA (z. B. Steigschutzeinrichtungen) vorgesehen werden.

Dies gilt – unabhängig von der Fallhöhe – auch für Steigleitern

Hier ist der Rückenschutz nicht zulässig.

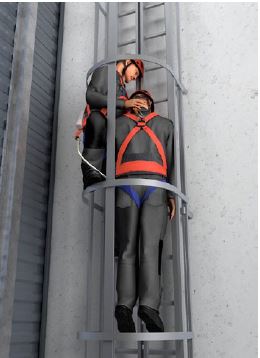

Zur Sicherstellung der Rettung von Personen aus oder über Steigleitern mit Steigschutzeinrichtungen darf i. d. R. kein zusätzlicher Rückenschutz angebracht sein, da dieser eine Rettung behindert (siehe Abb. 12).

Die Nutzung der Steigschutzeinrichtungen muss bereits an der Einstiegsebene möglich sein.

Abb. 12 Erschwerte Rettung einer Person von einer Steigleiter mit Steigschutz bei zusätzlich montiertem Rückenschutz

Befestigung

Die Befestigung der Steigleitern muss zuverlässig und dauerhaft sein. Zu berücksichtigen sind dabei die zu erwartenden Belastungen und die Tragfähigkeit des Befestigungssystems und des Verankerungsgrundes.

Abb. 13 Unsichere Zugangssituation bei Steigleitern an Schornsteinen

Sollten hierzu keine entsprechenden Informationen vorliegen, so ist ein statisches Gutachten, das die erforderliche Lastaufnahme berücksichtigt, anzufertigen.

Der Verankerungsgrund muss ausreichend tragfähig und Schraubverbindungen müssen gegen selbstständiges Lösen gesichert sein. Schweißverbindungen sind zulässig, wenn für die zu schweißenden Bauteile geeignete Schweißverfahren und Schweißzusätze eingesetzt werden. Das Schweißpersonal muss für die fachgerechte Durchführung geeignet sein.

Abb. 14 Steigleiter bis zum Boden geführt und gegen unbefugte Benutzung gesichert

Für die Montage des Steigleitersystems an Betonbau- und Mauerwerken dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübelsysteme oder für den Einzelfall nachgewiesene Maueranker verwendet werden.

Die fachgerechte Montage muss entsprechend der Montageanleitung des Herstellers ausgeführt werden. Dabei darf der Abstand zwischen oberstem Befestigungsbügel und Austrittsebene nicht mehr als 750 mm betragen. Bei Anbauten, wie z. B. Haltevorrichtungen oder PSAgA, sind geringere Abstände vorzusehen, die z. T. in Produktnormen geregelt sind.

Zur fachgerechten Montage gehört auch die Funktionsprüfung der Steigschutzeinrichtung.

Das Personal zur Montage des Steigleitersystems muss entsprechend qualifiziert und befähigt sein (z. B. über eine entsprechende Schulung verfügen).

Die Montage des Steigleitersystems ist vom Aufsichtsführenden (z. B. einem Montageleiter) der Montagefirma vollständig zu dokumentieren und die Dokumentation der Betreiberin oder dem Betreiber zu übergeben.