3 Arbeitsplätze und Tätigkeiten:

Gefahren und Maßnahmen

3.1 Arbeiten im Freien

Grün- und Landschaftspflegearbeiten finden hauptsächlich im Freien statt.

Nässe, Kälte, Wind, UV-Strahlung: Die Beschäftigten sind unmittelbar dem

Wettergeschehen ausgesetzt. Durch eingeschränkte Sicht, Glätte, plötzlich auftretende

Unwetter usw. können sich gefährliche Situationen ergeben. Auch durch

die Topographie können Gefährdungen entstehen. Sturz- und Stolperunfälle

stehen an der Spitze des Unfallgeschehens. Bitte beachten Sie: Auch im Freien

müssen sanitäre Einrichtungen im Nahbereich vorhanden sein und die Möglichkeit

bestehen, Pausen witterungsgeschützt verbringen zu können.

|

Gefährdungen

|

|

Bei Tätigkeiten im Freien treten häufig folgende Gefährdungen auf:

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten im Freien, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung können sein:

Maßnahmen bei erhöhten Ozonwerten

- Verlagern von schwerer körperlicher Arbeit in die Morgen- und Vormittagsstunden

- Zwischenschaltung leichterer Arbeiten

- Verlagern der Arbeiten in den Schatten

- Vermeiden von Mehrfachbelastungen durch andere Reizstoffe wie Umweltbelastungen und Gefahrstoffe

- Einlegen von Erholungspausen

- Pausen in geschlossenen Räumen oder im Schatten verbringen

Maßnahmen bei Hitze

Maßnahmen gegen Kälte

- Bereitstellung und Verwendung geeigneter Wetterschutzkleidung

- Beheizbare Pausenräume (z. B. Bauwagen oder KFZ mit Standheizung)

Maßnahmen bei witterungsbedingten Sichtbehinderungen

- Arbeiten, bei denen der Gefahrenbereich nicht mehr überblickt werden kann, einstellen (z. B. Baumarbeiten, Freischneiderarbeiten)

Maßnahmen bei Unwettern

- Arbeit einstellen und gegebenenfalls Schutz in Gebäuden oder Fahrzeugen suchen

Maßnahmen gegen Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle

- Tragen von Schutzschuhen, mindestens mit Knöchelschutz und profilierter Sohle

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Wetterschutzkleidung

Diese Schutzkleidung schützt den Träger gegen die Einwirkungen von Nässe, Wind und Umgebungskälte bis -5 °C. Die Kleidung muss so ausgeführt sein, dass sie den Thermoregulationsprozess des menschlichen Körpers unterstützt. Dazu gehört eine möglichst hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Winddichtheit.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung) Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung)

Bitte berücksichtigen Sie in der Gefährdungsbeurteilung auch die speziellen Gefährdungen durch Tätigkeiten im Freien!

| Zur Gewährleistung persönlicher Hygienemaßnahmen sind in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstätte/des Arbeitsplatzes Sanitäreinrichtungen (Toiletten sowie Waschgelegenheiten mit möglichst fließendem Wasser sowie den hygienisch erforderlichen Reinigungs- und Pflegemitteln) bereitzustellen. Nach Absprache können in der Nähe befindliche öffentliche Einrichtungen mit ihren Sanitäranlagen, wie in Schulen oder Verwaltungsgebäuden vorhanden, genutzt werden (vgl. Arbeitsstättenverordnung, § 6 Abs. 2).

|

Abb. 6 Mindeststandard: Sauberes Wasser zum Händewaschen |

|

Weitere Informationen

|

|

In Deutschland sind ca. 2,5 Millionen Beschäftigte überwiegend oder teilweise im Freien tätig. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung müssen sich Beschäftigte bestimmter Branchen jedoch berufsbedingt häufig im Freien aufhalten und sind somit der Sonnenstrahlung intensiver ausgesetzt.

- DGUV Information 203-085 "Arbeiten unter der Sonne"

- SVLFG B32 "Sonnenschutz"

|

|

3.2 Arbeiten mit biologischer Gefährdung

Bei der Grün- und Landschaftspflege werden die Arbeiten überwiegend auf bewachsenen Flächen durchgeführt, die den verschiedensten Pflanzen und Tieren als Lebensraum dienen. Daraus können sich komplexe biologische Gefährdungen ergeben, die für einen wirksamen Schutz eine Vielzahl von geeigneten Maßnahmen erfordern. Neben der Beachtung hygienischer Grundregeln, der regelmäßigen Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorge und dem Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung spielt die umfassende Unterweisung der Beschäftigten eine große Rolle.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-078 "Vorsicht Zecken!"

|

|

Gefährdungen

|

|

Durch Zecken übertragene Krankheiten

Durch Zecken übertragene Krankheiten stellen eine erhebliche

Gefährdung für die Beschäftigten dar. Die für den

Menschen in Deutschland gefährlichste Zeckenart ist der

Holzbock. In den letzten Jahren breitet sich auch die größere

Auwaldzecke aus. Zecken sind besonders zwischen

März und November aktiv. Sie lauern überwiegend in

niederer Vegetation auf ihre Opfer. Gelangen sie auf den

Körper eines Menschen, suchen sie sich eine geeignete

Einstichstelle und saugen bis zu mehreren Tagen Blut.

(s. Abb. 8) Dieser Vorgang ist schmerzfrei, weshalb Zeckenstiche

häufig nicht wahrgenommen werden. Während Zecken bundesweit mit Borrelien infiziert sein können, ist

die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) hauptsächlich in Süddeutschland verbreitet. (s. Abb. 9) Borreliose

ist die häufigste durch Zecken übertragene bakteriologische

Erkrankung. Die Borrelien leben im Darm der Zecke.

Eine Übertragung der Borrelien vom Zeckendarm in den

menschlichen Organismus findet erst nach einer Saugdauer

von etwa 8–12 Stunden statt. Das FSME-Virus wird

sofort nach dem Einstechen aus den Speicheldrüsen der

Zecken übertragen.

|

Abb. 8 Saugende Zecke auf der Haut

|

Abb. 10 Wanderröte |

Abb. 9 Verbreitung FSME (nach Vorlage Robert Koch-Institut (RKI) |

|

Tetanus (Wundstarrkrampf)

Die Erreger des Wundstarrkrampfes sind in Böden weit verbreitet. Die intakte Haut verhindert das Eindringen in den Körper. Durch Hautrisse oder kleinste Verletzungen, beispielsweise durch Dornen oder Splitter, können Erreger in die Wunden gelangen. Dort können sie ein gefährliches Gift produzieren, welches tödlich sein kann.

Hanta-Virus

Hantaviren werden in Deutschland vor allem durch die Rötelmaus übertragen. Die Infektionsgefahr ist regional und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Infizierte Nager scheiden die Viren mit ihrem Urin und Kot aus. Beispielsweise beim Reinigen von wenig genutzten Schuppen oder beim Umsetzen von Komposthaufen können diese Exkremente aufgewirbelt und dann eingeatmet werden. In Mitteleuropa verläuft die Krankheit häufig grippeähnlich mit teilweise hohem Fieber. Bei einigen Erkrankten führt die Infektion zu Nierenfunktionsstörungen bis hin zum Nierenversagen oder zu Multifunktionsstörungen.

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Erreger, die aber nur in seltenen Fällen bei gärtnerischen Arbeiten zu Erkrankungen führen.

Insektenstiche

Stechende Insekten stellen eine Gefahr dar, da in der Grün- und Landschaftspflege häufiger Nester von Insekten versehentlich zerstört werden und es dadurch zu Insektenstichen kommen kann. Das Gift von Wespen und Bienen, aber auch von Hornissen oder Hummeln ist in der Regel erst bei einer großen Anzahl von Stichen gefährlich. Ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung reagieren allerdings allergisch auf Insektenstiche. Hier kann bereits ein einziger Stich einen anaphylaktischen Schock auslösen. Ein anaphylaktischer Schock ist eine akute lebensbedrohliche Reaktion des Immunsystems.

Eichenprozessionsspinner

Auch Teile von Tieren, wie beispielsweise die kleinen Härchen von Eichenprozessionsspinnern, können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling (Nachtfalter). Er selbst ist harmlos, allerdings weisen seine Raupen als Fressschutz Brennhaare auf, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Dieses ist als Auslöser irritativer und entzündlicher Reaktionen bei Mensch und Tier bekannt. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners schlüpfen im Mai und fressen die Knospen und Blätter von Eichenbäumen.

Sie leben auf den befallenen Bäumen in Gruppen und bewegen sich zur Nahrungssuche in Prozessionen. (s. Abb. 11) Im späten Frühjahr werden die Härchen der Raupen durch Regen und Wind verteilt. Die Bruchstücke reichern sich besonders im Unterholz sowie im Bodenbewuchs an. Sie können so immer wieder neue Gesundheitsbeschwerden auslösen und bleiben über Jahre gefährlich.

Unmittelbar nach einem Hautkontakt entwickelt sich ein Brennen auf der Haut bzw. ein sehr unangenehmer Juckreiz, dem ein Ausschlag folgt. Bei Kontakt mit dem Auge kann es zu einer akuten Bindehautentzündung mit Rötung und Schwellung der Augenlider kommen. Das Einatmen der Härchen kann eine Entzündung der Atemwege hervorrufen.

Schließlich sind auch Allgemeinsymptome wie Schwindelgefühl, Benommenheit, Fieber, Schüttelfrost und, in seltenen Fällen, Schockzustände bekannt.

|

|

|

Abb. 11 Eichenprozessionsspinner |

Abb. 12 Gefahrenhinweis auf befallene Flächen |

Abb. 13 Erdwespennest |

Pflanzen und Pflanzenteile

Auch Pflanzen oder Pflanzenteile können zu Gefährdungen führen. In die Haut eindringende Pflanzenteile (Splitter, Dornen, Stacheln) sind häufig stark keimbesiedelt und können zu Infektionen führen.

Die Pollen der Beifuß-Ambrosie sind stark Allergie auslösend und um ein Vielfaches aggressiver als alle Gräser-Pollen zusammen. Sie können Heuschnupfen und Asthma hervorrufen. Allein die Berührung von Ambrosia-Pflanzen kann zu allergischen Hautreaktionen führen. Die Beifuß-Ambrosie breitet sich zunehmend aus. (s. Abb. 15)

Alle Pflanzenteile der Herkulesstaude enthalten eine gefährliche Substanz, Furocumarin, die bei Kontakt mit dem Pflanzensaft auf die Haut gelangen kann. (s. Abb. 14) Bei Sonneneinstrahlung bildet Furocumarin zusammen mit körpereigenem Eiweiß ein Antigen, das zu einer starken allergischen Reaktion (phototoxische Reaktion) führen kann. Auf der Haut bilden sich Blasen, die an eine schwere Verbrennung erinnern und eine Verfärbung wird hervorgerufen, die monatelang anhalten kann.

Sonstige Gefährdungen in öffentlichen Grünanlagen

Öffentliche Grünanlagen werden leider auch als Müllabladeplatz oder Hundetoilette missbraucht. Bei Grünpflegearbeiten in derartigen Anlagen kommen Beschäftigte häufig unfreiwillig in Kontakt mit z. B. Fixerbestecken, Kondomen, Hundekot.

Verletzungen an benutztem Fixerbesteck können beispielsweise zu Hepatitisinfektionen führen. (s. Abb. 16)

Durch Hundekot können zahlreiche Bakterien, Viren und Parasiten (z. B. Bandwürmer) übertragen werden. (s. Abb. 17)

|

|

Abb. 14 Herkulesstaude |

Abb. 15 Ambrosia |

|

|

Abb. 16 Gefährlicher Abfall in der Grünfläche |

Abb. 17 Hundekot |

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Zecken

- Unterweisung der Beschäftigten über die von Zecken ausgehenden Gesundheitsgefahren und mögliche Krankheitssymptome sowie über die zu treffenden Schutzmaßnahmen.

- Geschlossene Kleidung (lange Hosen) tragen, gegebenenfalls Repellentien (Insektenschutzmittel) verwenden.

- Absuchen von Kleidung und Haut nach der Arbeit.

- Zecken nach einem Stich möglichst schnell und sachgerecht, z. B. mit einem Zeckenentferner, entfernen, um das Risiko von Infektionen und Erkrankungen zu minimieren.

- Bei auftretenden Komplikationen nach einem Zeckenstich (Wanderröte, Fieber, Schwellungen u. a.) umgehend einen Arzt aufsuchen.

- Veranlassen der arbeitsmedizinischen Vorsorge (hier: Pflichtvorsorge). In Endemiegebieten ist nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot (FSME) zu unterbreiten.

Tetanus

- Auf ausreichenden Impfschutz bei den Beschäftigten achten.

- Vermeidung von mechanischen Hautverletzungen.

- Verwendung geeigneter Schutzhandschuhe bei starker mechanischer Beanspruchung der Hände.

- Maßnahmen des Hautschutzes (Hautschutz vor der Arbeit, schonende Hautreinigung, gezielte Hautpflege nach der Arbeit).

- Wundversorgung auch nach Kleinverletzungen (Pflaster).

Hanta-Virus

- Bei Reinigungs- und Aufräumarbeiten, Umsetzen von Komposthaufen u. ä. nach Möglichkeit das Aufwirbeln von Stäuben vermeiden.

- Bei Arbeiten in befallenen Bereichen partikelfiltrierende Atemschutzmaske (FFP3) tragen und nach Gebrauch entsorgen.

- Bei der Tätigkeit weder Essen, Trinken noch Rauchen.

- Nach der Arbeit Hände und Werkzeuge gründlich reinigen.

Insektenstiche

- Vor Arbeitsbeginn, z. B. bei Freischneide- und Heckenschneidearbeiten, auf Anzeichen von Insektennestern achten. Zu erkannten Insektennestern ausreichend Abstand halten.

- Festlegung besonderer Maßnahmen bei gegen Insektenstiche allergisch reagierenden Beschäftigten.

Eichenprozessionsspinner (EPS)

- Solange Nester erkennbar sind, auf Baumarbeiten verzichten. Befallene Bereiche meiden.

- Bekämpfung nur durch Spezialisten in entsprechender Schutzkleidung.

- Nach ungewolltem Kontakt mit Raupenhaaren intensiv duschen. Kontaminierte Kleidung wechseln und waschen.

- Erkannten Befall der regional zuständigen Stelle melden (z. B. Grünflächenamt, Ordnungsamt).

Pflanzen und Pflanzenteile

- Zum Schutz vor Dornenstichen durchstichhemmende Schutzhandschuhe tragen.

- Körper bedeckende Arbeits- oder Schutzkleidung tragen (Beifuß-Ambrosie, Herkulesstaude).

- Augenschutz verwenden, Hautberührungen mit Pflanzenteilen und -saft vermeiden, Arbeiten nicht bei starker Sonneneinstrahlung durchführen (Herkulesstaude).

- Atemschutz (P2) verwenden (Beifuß-Ambrosie)

Abb. 18 Fachgerechte Ambrosiabekämpfung

Sonstige Gefährdungen in öffentlichen Grünanlagen

Bei der Möglichkeit der Verletzung durch Fixerbesteck:

- Benutzung von Hilfsmitteln (Greifzangen) zum Aufsammeln.

- Verwendung von stichhemmenden Schutzhandschuhen.

- Spritzen, Kanülen usw. in durchstichsicheren Behältern (keine Plastikmüllsäcke) sammeln und sachgerecht entsorgen.

- Nach Verletzungen direkt in ärztliche Behandlung begeben.

Bei der Möglichkeit des Kontaktes zu Tierkot, insbesondere Hundekot:

- In besonders belasteten Bereichen solche Arbeitsverfahren auswählen, die das Aufwirbeln oder Umherschleudern von Kot reduzieren oder vermeiden (möglichst nicht Laubbläser oder -sauger verwenden; Rasenmäher oder Freischneider mit Schutzkonstruktionen wie Prallschürzen o. ä. ausrüsten).

- Bei der Reinigung kontaminierter Arbeitsmittel (Rasenmäher, Freischneider, etc.) den Kontakt zu Kot vermeiden.

Erste Hilfe

Erste Hilfe

Auch kleinere Verletzungen – z. B. Dornenstiche, Insekten- und Zeckenstiche – konsequent in das Verbandbuch eintragen!

Diese Aufzeichnungen dienen als Nachweis, dass eine Verletzung bei einer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sie können wichtig sein, wenn z. B. Spätfolgen eintreten sollten.

3.3 Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum

Grün- und Landschaftspflegearbeiten finden oft im öffentlichen Verkehrsraum oder in dessen Grenzbereich statt. Hier können für Ihre Beschäftigten Gefährdungen durch den fließenden Verkehr bestehen, die es zu vermeiden gilt. Auch die Verkehrsteilnehmenden dürfen durch Ihre Arbeiten nicht gefährdet werden. Es kommt also auf eine sorgfältige Planung und Einrichtung der Arbeitsstelle an.

|

Rechtliche Grundlagen

|

- Straßenverkehrsordnung (StVO)

- Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO)

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA95)

- Technische Regeln für Arbeitsstätten "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr" (ASR A5.2)

- DGUV Regel 114-016 "Straßenbetrieb, Straßenunterhalt"

|

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 212-016 "Warnkleidung"

- Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)

|

|

Gefährdungen

|

|

Bei Arbeitsplätzen der Grün- und Landschaftspflege können sich im Grenzbereich zum Straßenverkehr Gefährdungen insbesondere ergeben durch:

- den vorbeifahrenden Straßenverkehr,

- Lärm,

- Abgase,

- Witterungseinflüsse oder

- Sichtverhältnisse.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Planen Sie die Arbeitsstellensicherung unter Berücksichtigung der Arbeitsabläufe, der Arbeitsverfahren, der Verkehrssituation, der Arbeitsbereiche und der örtlichen Platzverhältnisse sorgfältig.

- Stellen Sie einen Verkehrszeichenplan auf und holen Sie vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen Straßenbaubehörde ein. Diese legt die Maßnahmen für die Beschilderung und Absperrung fest.

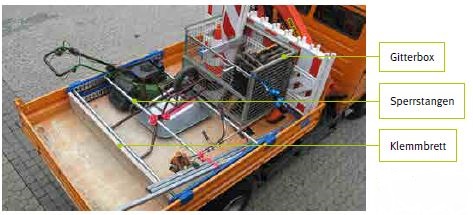

- Setzen Sie zur Abgrenzung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen vom fließenden Verkehr geeignete Verkehrseinrichtungen ein, z. B. Leitkegel, fahrbare Absperrtafeln, Warneinrichtungen, Lichtzeichenanlagen. Berücksichtigen Sie dabei auch erforderliche Sicherheitsabstände (siehe ASR A 5.2).

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Beschäftigten sich beim Auf- und Abbau von Arbeitsstellen im Verkehrsraum im Schutz der zur Sicherung aufgestellten Verkehrseinrichtungen aufhalten können. Das freie Bewegen auf Fahrbahnen ohne entsprechende Sicherung muss auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben.

- Richten Sie bewegliche Arbeitsstellen nur ein, wenn eine stationäre Absicherung einen unvertretbar hohen Aufwand bedeutet. Ein unvertretbar hoher Aufwand kann z. B. bei Mäharbeiten mit Geräteträgern gegeben sein.

- Warnposten sind besonderer Gefahr ausgesetzt. Sorgen Sie deshalb dafür, dass sie nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden und ihre Tätigkeit darauf beschränkt ist, in umsichtiger Weise vor einer Verkehrseinschränkung oder Gefahrenstelle zu warnen. Stellen Sie sicher, dass Warnposten keine Verkehrsregelung vornehmen.

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

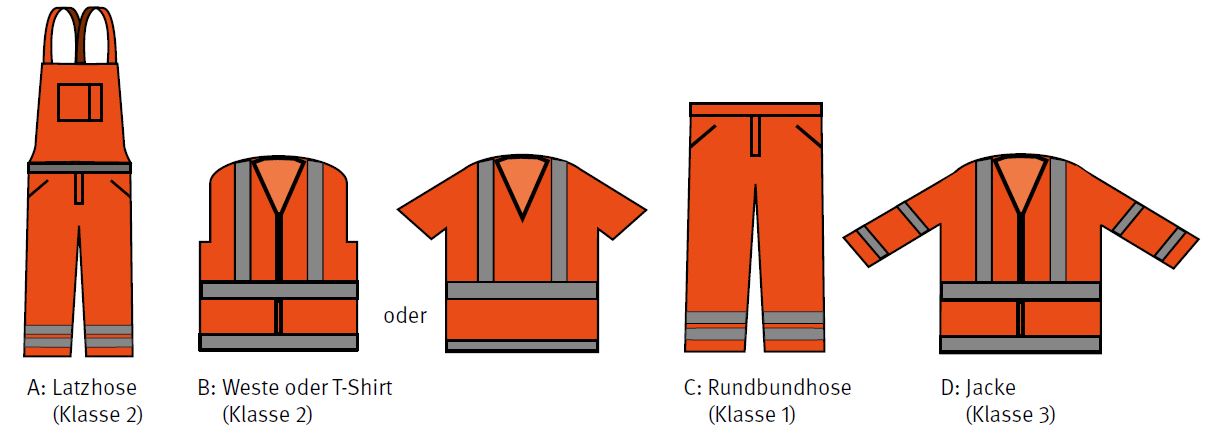

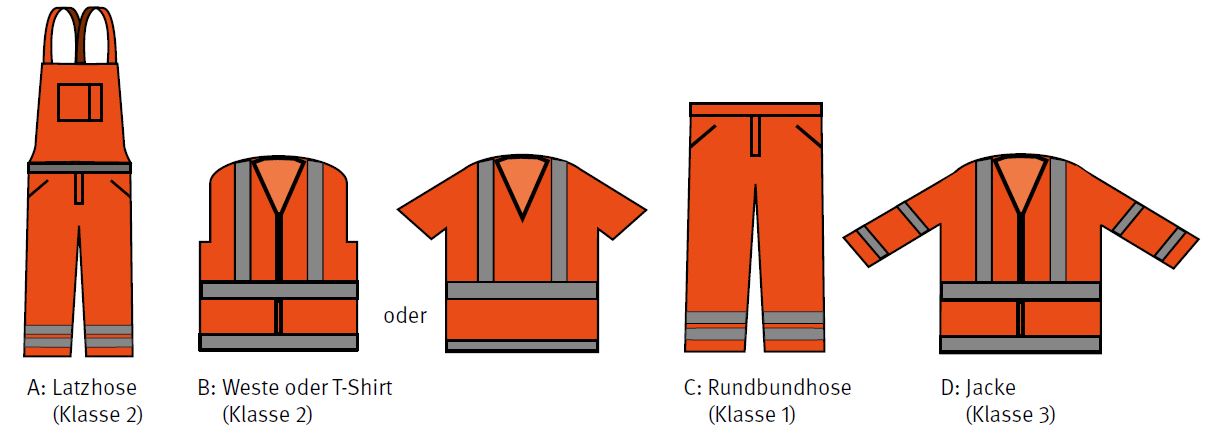

Stellen Sie Ihren Beschäftigten geeignete Warnkleidung zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass diese getragen wird. Die Auswahl der Klasse der Warnkleidung richtet sich nach der Gefährdung. Einfache Gefährdung erfordert mindestens Warnkleidung der Klasse 2 (z. B. Warnweste). Bei erhöhter Gefährdung ist Warnkleidung der Klasse 3 zu tragen.

Da einzelne Kriterien für erhöhte Gefährdung im Alltag immer wieder vorliegen, empfiehlt sich der grundsätzliche Einsatz von Warnkleidung der Klasse 3.

Beispiele für erhöhte Gefährdung:

- Schlechte Sichtverhältnisse Arbeiten in der Dunkelheit

- Verkehrsgeschwindigkeit > als 60 km/h

- > 600 Fahrzeuge pro Stunde Überqueren mehrspuriger Fahrbahnen Teile der Warnkleidung häufig tätigkeitsbedingt verdeckt

- Häufiger Wechsel zwischen abgesperrten und ungesicherten Arbeitsbereichen

- Arbeiten zum Aufbau einer Sicherung

Ein Kriterium erfüllt?

Warnkleidung Klasse 3! |

Abb. 20 Übersicht Warnkleidung

|

3.4 Arbeiten mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen

In der Grün- und Landschaftspflege werden die unterschiedlichsten Arbeitsmittel eingesetzt: Handgehaltene Werkzeuge und Maschinen, handgeführte Bodenbearbeitungsmaschinen und Mäher, Maschinen mit Fahrersitz.

Ihr sicherer Einsatz stellt grundlegende Anforderungen an die Qualifikation und Eignung der Bediener und Bedienerinnen, aber auch an die korrekte Auswahl für den jeweiligen Einsatzzweck, die Ausrüstung, Instandhaltung und Wartung der Arbeitsmittel.

|

Gefährdungen

|

|

Beim Arbeiten mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen können Gefährdungen zu Unfällen führen. Verletzungs- und Gesundheitsgefahren bestehen durch:

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Beschaffung

- Beschaffen Sie Maschinen und Geräte nur, wenn die notwendigen Unterlagen vorliegen wie z. B. EG/EU-Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, Prüfbescheinigungen. Dies gilt insbesondere auch beim Kauf von gebrauchten Maschinen und Geräten.

- Achten Sie bei der Beschaffung auf das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) und auf bewährte Gütesiegel wie z. B. vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik).

- Berücksichtigen Sie bei der Beschaffung auch ergonomische Grundsätze.

- Beziehen Sie die Anwender oder die Anwenderin sowie Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Auswahl und Beschaffung ein.

- Testen Sie die Geräte ggf. vor der Beschaffung unter ihren Einsatzbedingungen.

- Beschaffen Sie vibrations-, lärm- und abgasarme Maschinen. Bei handgeführten bzw. handgehaltenen Geräten stellen Akku-Geräte inzwischen eine gute Alternative zu Geräten mit Verbrennungsmotor dar.

Eignung und Qualifizierung

Arbeiten mit mobilen Arbeitsmitteln und handgeführten Maschinen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die neben der gesundheitlichen Eignung auch die fachliche Qualifikation besitzen und regelmäßig anhand der Bedienungsanleitungen und Betriebsanweisungen unterwiesen werden.

Abb. 23 Bedienelemente an einem Einachs-Schlepper

Beachten Sie, dass für eine Vielzahl von Maschinen und Geräten in der Grün- und Landschaftspflege weitergehende Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Bediener bzw. Bedienerinnen gestellt werden und ausdrückliche Beauftragungen erforderlich sind. Dies sind z. B.:

| Arbeitsmittel |

Schriftliche Beauftragung |

Befähigungsnachweis z. B. zu erlangen durch |

| Lkw-Ladekran |

Ja |

Qualifikation nach DGUV Grundsatz 309-003 |

| Gabelstapler |

Ja |

Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-001 |

| Teleskopstapler |

Ja |

Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-009 |

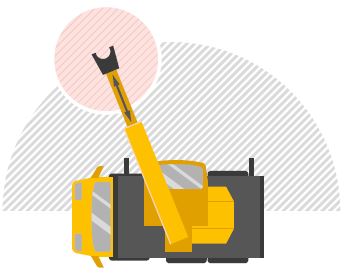

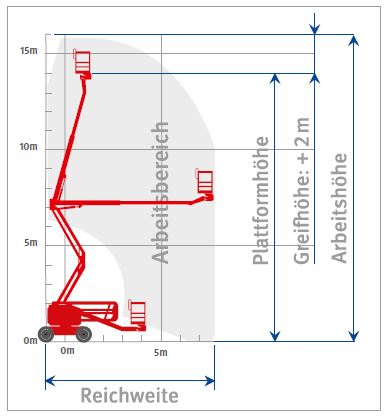

| Hubarbeitsbühne |

Ja |

Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-008 |

| Motorsäge |

Empfohlen |

Qualifikation nach DGUV Information 214-059 |

| Bagger, Radlader |

Empfohlen |

ZUMBau Prüfnachweis* |

* ZUMBau: Zulassungsausschuss für Prüfungsstätten von Maschinenführern in der Bauwirtschaft

Bei der Beschäftigung von Jugendlichen sind Schutzalterbestimmungen sowie Beschäftigungsverbote und -beschränkungen zu beachten. Zum Beispiel:

- Bedienen von Freischneidern oder Motorsägen: Schutzalter 18 Jahre! (Bei Ausbildung unter Aufsicht eines Fachkundigen: Schutzalter 15 Jahre!)

- Bedienen von Heckenscheren, handgeführten Rasenmähern: Schutzalter 15 Jahre!

Bestimmungsgemäße Benutzung

Die bestimmungsgemäße Benutzung ist eine Voraussetzung für sicheres Arbeiten und verbietet eine Manipulation insbesondere an Schutzvorrichtungen. Sie ergibt sich aus der Betriebsanleitung des Herstellers und der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanweisung.

Stellen Sie insbesondere sicher, dass Maschinen und Geräte nur betrieben werden, wenn

- die Vorgaben zur bestimmungsgemäßen Benutzung von Ihren Beschäftigten konsequent beachtet werden,

- alle vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen an Gefahrstellen wie Ketten- und Keilriemenantriebe, Zahnräder, Wellen, etc. vorhanden und wirksam sind,

- angebaute Bodenbearbeitungsgeräte (z. B. Bodenfräse) eine vollwandige Arbeitswerkzeugabdeckung aufweisen,

- Gelenkwellen eine voll funktionierende Verkleidung aufweisen. Diese besteht aus einer Plastikverkleidung, die alle Antriebselemente der Welle – inkl. Kreuzgelenke – verdeckt. Verdrehsicherungen (Ketten) verhindern das Mitdrehen des Plastikschutzes.

- Zapfwellenanschlüsse mit einem Sicherungsschild verdeckt sind,

- heiße Teile, z. B. am Auspuff, durch ein Gitter gegen großflächige Berührung gesichert sind,

- für die Bedienung des Gerätes erforderliche und geeignete Persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. (s. Abb. 24)

Abb. 24 Schutzeinrichtungen an Maschinen

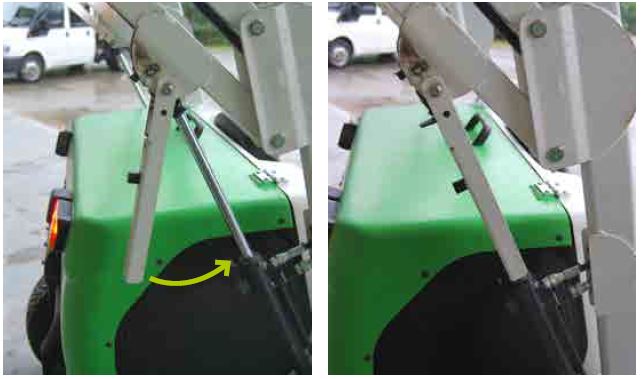

Stellen Sie sicher, dass Reinigungs-, Wartungs- und Entstörungsarbeiten nur im gefahrlosen Zustand gemäß Betriebsanleitung des Herstellers ausgeführt werden. Treffen Sie auch Maßnahmen gegen irrtümliches Ingangsetzen und ungewollte Bewegungen. Beachten Sie dabei auch Gefahren durch nachlaufende Werkzeuge und gespeicherte Energien (s. Abb. 25).

Abb. 25 Sicherung eines ausgefahrenen Arbeitszylinders

Berücksichtigen Sie beim Einsatz von handgeführten oder rückengetragenen Geräten die Möglichkeit von Über- und Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems.

Besonderen Einfluss auf Über- und Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems haben:

- Gerätegewicht

- Tragezeiten

- Ergonomische Gestaltung des Gerätes

- Individuelle körperliche Voraussetzungen

- Kenntnisse über die Handhabung des Gerätes

|

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"

- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"

- DGUV Information 250-010 "Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis"

- DGUV Grundsatz 308-001 "Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand"

- DGUV Grundsatz 308-008 "Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen"

- DGUV Grundsatz 308-009 "Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern"

- DGUV Grundsatz 309-003 "Auswahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kranführern"

- SVLFG Broschüre B06 "Körperschutz"

- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"

- SVLFG Broschüre B24 "Erdbaumaschinen im Gartenbau"

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller

- Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit "Beschaffung von Arbeitsmitteln" (BekBS 1113)

|

3.5 Einsatz von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

Zur Grün- und Landschaftspflege kommen häufig land- oder forstwirtschaftliche

(lof) Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen zum Einsatz. Der Betrieb

und die Bedienung dieser Fahrzeuge bergen besondere Gefahren und stellen

entsprechende Anforderungen an die Bedienpersonen. Diese Fahrzeuge sind oft

besonders hoch, besitzen häufig Überlänge oder Überbreite. Gefährdungen

können auch von Anbaugeräten ausgehen. Einen besonderen Stellenwert für

den sicheren Betrieb hat die Qualifizierung der Bedienpersonen.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 211-031 "Einsatz von bordeigenen Kommunikations- und Informationssystemen mit Bildschirmen an Fahrerarbeitsplätzen"

- DGUV Information 250-010 "Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis"

- DGUV Grundsatz 314-003 "Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige"

- Broschüre "Land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr" (Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

- Betriebsanleitungen der Fahrzeug-/Gerätehersteller

|

|

Gefährdungen

|

- Die Bedienperson ist nicht ausreichend qualifiziert.

- Die Bedienperson ist durch gleichzeitige Fahrtätigkeit und Bedienung von Arbeitsgeräten überfordert.

- Gefährdung von Personen im Gefahrenbereich von Anbaugeräten, Arbeitswerkzeugen und Hydraulikauslegern

- Eingeschränkte Sicht der Bedienperson auf das Arbeitsumfeld, z. B. durch Arbeitsgeräte oder Bauart

- Abrutschen/Abstürzen der Bedienpersonen, z. B. beim Auf- und Absteigen, bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten

- Umkippen/Abstürzen infolge unangepasster Fahrgeschwindigkeit, Arbeitsbewegung oder Arbeiten an Hängen bzw. Gräben

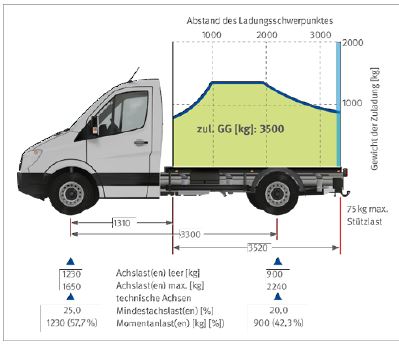

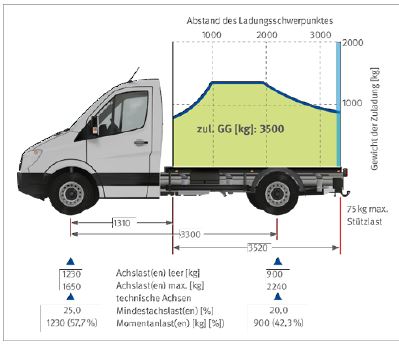

- Gefährliche Veränderung der Fahreigenschaften durch Anbaugeräte (z. B. infolge von Überschreitungen der Rad-/Achslasten und/oder des zulässigen Gesamtgewichts)

- Gefährdungen durch Absturz, überrollt oder gequetscht werden wegen Mitfahrt auf ungeeigneten Mitfahrplätzen

- Gefährdungen durch Anbaugeräte (z. B. durch den Schwenkbereich beim Betrieb der Anbaugeräte oder beim Fahren im Straßenverkehr bzw. durch weggeschleuderte Gegenstände). Siehe auch Kapitel 3.7.2 und 3.7.3.

- Verkehrsunfall durch Überschreitung zulässiger Vorbaumaße

- Gefährdung im Straßenverkehr durch Überbreite/Überlänge

- Gefährdungen beim An- und Abkuppeln von Anhängern

- Gefährdungen bei Wartungs- und Rüstarbeiten, z. B.

- An- und Abbau von Arbeitsgeräten, Zusatzgewichten und anderen Zusatzeinrichtungen (Hydrauliktanks, o. ä.)

- Arbeiten unter angehobenen Lasten

- Aufenthalt im Gefahrbereich von Knicklenkungen

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Eignung und Qualifizierung

Sie haben darauf zu achten, dass Ihre Beschäftigten in der Lage sind, Ihre land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeuge bzw. selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zu bedienen, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Dies betrifft sowohl die fachliche als auch die körperliche Eignung der Bedienpersonen. Die Bedienperson verfügt über die notwendige Qualifikation und die entsprechende Fahrerlaubnis.

Feststellung der körperlichen Eignung

Hierzu hat sich eine Untersuchung nach dem DGUV Grundsatz G25 "Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten" bewährt. |

Die Betriebsanleitung des Herstellers wird mitgeführt und beachtet, da sie wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb enthält.

Weitere Maßnahmen

Grundregel beim Auf- und Absteigen

Vorwärts rauf, rückwärts runter! Nicht Herabspringen, da hierbei eine besonders hohe Verletzungsgefahr besteht. |

| Verkehrssicherheit + Arbeitssicherheit = Betriebssicherheit |

Ermitteln Sie in diesen Fällen, welche zusätzlichen Prüfungen aus Sicht des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

|

3.6 Bodenbearbeitung und Pflanzarbeiten

Die Bodenbearbeitung für Ansaat- und Pflanzarbeiten wird häufig mit Anbaugeräten an Einachsschleppern und mit Motorhacken durchgeführt. Daneben können auch andere Spezialmaschinen eingesetzt werden, wie beispielsweise Rasenbaumaschinen, Vertikutierer oder Aerifizierer. Diese Arbeiten stellen hohe Anforderungen an die jeweilige Bedienperson und es bestehen spezifische Unfallgefahren. Insbesondere kann es beim nicht bestimmungsgemäßen Einsatz der Maschinen zu Bein- und Fußverletzungen oder zu Verletzungen durch hochgeschleuderte Gegenstände kommen.

Pflanzarbeiten, bei denen bodenbedeckende Stauden, Sträucher und Bäume gepflanzt werden, sind oft mit enormen körperlichen Belastungen und Beanspruchungen verbunden und stellen daher aus ergonomischer Sicht eine Herausforderung dar.

|

Gefährdungen

|

|

Beim Arbeiten mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen können folgende Gefährdungen auftreten:

- Verletzungsgefahr durch die Arbeitswerkzeuge beim Starten bzw. Anlaufen der Maschine sowie beim Rückwärtsfahren

- Verletzungsgefahr durch die Arbeitswerkzeuge oder die Maschine beim Arbeiten am Hang

- Verletzungsgefahr durch wegfliegende Fremdkörper (Steine, Glasscherben, Metallteile, …)

- Gesundheitliche Belastungen durch Vibrationen, Lärm, Abgase, organische Stäube oder schlechte ergonomische Gestaltung der Maschine

Bei manuellen Pflanzarbeiten können folgende Gefährdungen auftreten:

| Andauernde kniende Arbeitshaltung führt zu einer extremen Beanspruchung des Kniegelenkes, verbunden mit vorzeitigem Gelenksverschleiß. Bei längerem Sitzen im Fersensitz sind Durchblutungsstörungen möglich. |

|

|

Maßnahmen bei der Bodenbearbeitung

|

|

Stellen Sie sicher, dass bei der Bodenbearbeitung mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Auswahl und sicherer Zustand der Maschine

- Es werden Maschinen beschafft, die hinsichtlich ihrer Leistungsparameter, Leistungsgrenzen und Einsatzbeschränkungen für die zu realisierenden Arbeitsaufgaben geeignet und sicher sind. Bevorzugt sind dies GS-geprüfte Maschinen.

Herstellerangaben zu Lärm und Vibrationen

| Ausführung |

Schallleistungspegel

[dB (A)]/

[U/min.] |

Schalldruckpegel

[dB (A)]/

[U/min.] |

Vibrationen

[m/s2] |

| Modell A |

102,1 |

87,2 |

4,2 |

| Modell B |

101,2 |

95,7 |

4,1 |

| Modell C |

103,7 |

87,1 |

4,2 |

- Einsatzzeitbeschränkungen, die sich durch Lärm und Vibrationen ergeben können sind zu beachten. Beschaffen Sie daher Maschinen, die möglichst lärm- und vibrationsarm arbeiten. Vergleichen Sie dazu vor der Beschaffung die produktbezogenen technischen Daten verschiedener Hersteller.

- Beim Wechseln von Anbaugeräten und Zusatzeinrichtungen werden die Hinweise in der Bedienungsanleitung bzw. Montageanleitung der Hersteller berücksichtigt. Sicherheitskonzepte der Komponenten sind kompatibel (z. B. zwanghafte Werkzeugverriegelung beim Anbau einer Bodenfräse an einen Einachsschlepper).

- Schutzeinrichtungen müssen montiert und wirksam sein (z. B. Werkzeugabdeckungen, Sicherheitsschalter).

- Schutzabdeckungen über den Arbeitswerkzeugen müssen auf die jeweilige Boden- bzw. Bearbeitungstiefe eingestellt sein.

- Die Führungsholme der Maschine sind auf die Körpermaße der Bedienperson eingestellt.

- Vor Arbeitsbeginn wird stets eine Sicht- und Funktionsprüfung in Bezug auf den sicheren Zustand der Maschine durchgeführt.

Betrieb der Maschine

- Die Maschinen werden nur von geeigneten und unterwiesenen Personen bedient. Diese haben den schnellen Einsatz der Notabschalteinrichtungen trainiert.

- Die Maschine ist möglichst auf ebenem Gelände zu starten.

- Beim Starten ist der Leerlauf eingelegt. Für Motorhacken gilt: Die Bedienperson befindet sich seitlich hinter der Maschine. Für Einachsschlepper mit angebauter Fräse gilt: Der Antrieb für die Fräswerkzeuge ist abgeschaltet und wird erst kurz vor Arbeitsbeginn zugeschaltet.

- Bei der Arbeit mit Einachsschleppern mit angebauter Fräse ist

- vor Wendemanövern,

- vor dem Rückwärtsfahren oder

- beim Wechsel des Einsatzortes der Werkzeugantrieb auszustellen.

- Die Angaben und Sicherheitshinweise des Herstellers der Maschine für Arbeiten am Hang (z. B. maximal zulässiger Böschungswinkel) sind einzuhalten.

- An Böschungen und am Hang wird immer quer zum Hang (nie hang auf oder hang ab) gearbeitet.

- Wenn möglich, wird die Maschine zusätzlich am Hang gesichert, z. B. durch die Anbringung von Zwillingsbereifung oder geeignete Zusatzeinrichtungen wie Metall-Speichen-Räder. Bei Einachsschleppern mit verstellbarer Spurbreite wird möglichst die größte Spurbreite gewählt.

- Bei der Bodenbearbeitung mit Einachsschleppern und Motorhacken wird ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Zäunen, baulichen Einrichtungen, Wegeinfassungen, befestigten Wegen und Fahrbahnflächen eingehalten.

- Beim Einsatz von Einachsschleppern mit Sitzkarren im öffentlichen Straßenverkehr sind die Vorgaben der StVO und StVZO zu beachten (z. B. Beleuchtung, Handbremse).

Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Störungsbeseitigung

- Die Maschinen werden nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß gewartet und repariert.

-

Instandhaltungsarbeiten werden nur von Personen durchgeführt, die hierfür die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.

-

Vor Reinigungs-, Wartungs- und Einstellungsarbeiten bzw. vor Beseitigung von Störungen oder dem Entfernen von Fremdkörpern bzw. bei längeren Arbeitsunterbrechungen ist der Gesamtantrieb der Maschine abzustellen. Maßnahmen gegen irrtümliches Ingangsetzen und ungewollte Bewegungen sind zu treffen. Gefährdungen durch nachlaufende Teile oder gespeicherte Energien sind zu berücksichtigen.

|

|

Maßnahmen bei Pflanzarbeiten

|

|

Stellen Sie sicher, dass bei Pflanzarbeiten abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen die oben genannten und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Die Beschäftigten sind über ergonomisches Verhalten (z. B. rückengerechtes Verhalten oder den richtigen Einsatz von ergonomischen Hilfsmitteln) unterwiesen und haben den richtigen Einsatz trainiert.

- Ergonomische Hilfsmittel, wie z. B. Knieschoner, Kniehocker, Pfahlrammen, stehen zur Verfügung. Die verwendeten Handwerkzeuge (z. B. Pflanzspaten) verfügen über die für die jeweiligen Beschäftigten geeignete Stiellänge und eine ergonomische Gestaltung (z. B. Griffgestaltung). (s. Abb. 31)

- Bei Pflanzstellen in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Straßenverkehr werden die Schutzmaßnahmen entsprechend Kapitel 3.3. getroffen.

Abb. 31 Kniekissen

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Bei Arbeiten mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen ist geeigneter Körperschutz, bestehend mindestens aus Gehörschutz, Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen zu tragen. Beachten Sie auch weitergehende Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

|

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 212-016 "Warnkleidung"

- VSG 3.1 "Technische Arbeitsmittel" §§ 43, 44

- Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)

- Betriebsanleitungen der jeweiligen Hersteller der Maschinen

- SVLFG Broschüre B42 "Baumschule"

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA95)

- ASR A5.2 "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen"

|

3.7 Grünpflegearbeiten

3.7.1 Mäharbeiten mit handgeführten Mähgeräten

Bei kleinflächigen Mäharbeiten kommt meist der handgeführte Sichelmäher zum Einsatz. Daneben werden in der extensiven Grünpflege Mulchmäher eingesetzt. Trotz ausgereifter Sicherheitstechnik treten immer wieder schwere Hand- und Fußverletzungen durch Bedienungsfehler auf. Auch wenn diese Geräte in vielen Privathaushalten zu finden sind, ist im betrieblichen Bereich eine ausführliche Ein- und Unterweisung in die Bedienung unerlässlich.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-057 "Gärtnerische Arbeiten"

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- SVLFG Broschüre B06 "Körperschutz"

- Betriebsanleitungen der Hersteller

|

|

Gefährdungen

|

|

Bei Mäharbeiten treten häufig folgende Gefährdungen auf:

- Verletzungsgefahr durch Hineingreifen oder Hineintreten in schnell rotierende oder nachlaufende Messerwerkzeuge

- Getroffen werden durch weggeschleuderte Gegenstände (z. B. Fremdkörper, Messerbruchstücke)

- Stolpern, Ausrutschen und Fallen beim Rückwärtsziehen

- Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile

- Gehörschädigung durch Lärm

- Gesundheitsgefahren durch aufgewirbelten Tierkot

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Für die Schnittaufgabe (Bewuchshöhe) stehen geeignete Mäher zur Verfügung, z. B. Mulchmäher für hohen Bewuchs.

- Durch Einweisung, Unterweisung und Kontrolle ist sichergestellt, dass Mäher bestimmungsgemäß verwendet werden.

- Vor Arbeitsbeginn und nach Auffahrt auf ein Hindernis wird das Messer auf seinen einwandfreien Zustand und festen Sitz geprüft. Beschädigte Messer sofort auswechseln!

- Zum Beseitigen von Verstopfungen oder Verstellen der Schnitthöhe ist es in der Regel erforderlich, unter das Gehäuse zu fassen. Dies darf nur erfolgen, wenn der Motor abgestellt ist und die Schneidwerkzeuge stillstehen.

- Sicherheitseinrichtungen (z. B. Schutzgitter am Auspuff, Fangkorb/Prallblech, Schutztuch, Totmannschaltung) sind vorhanden und funktionsfähig.

- Erkennbare Fremdkörper wie Flaschen, Steine und Blechdosen werden vor den Mäharbeiten entfernt.

- Sicherheitsabstände werden eingehalten.

| Beim Führen der Mäher außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten! |

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

- Sie sind verpflichtet, Ihren Beschäftigten geeignetes Schuhwerk zur Verfügung zu stellen. Mindestanforderungen: Trittsichere Sohle und Zehenschutz.

- Sie sind ebenfalls verpflichtet, Ihren Beschäftigten die Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen und zu reinigen, wenn diese zugleich als Schutzkleidung dient, z. B. bei Mähflächen, auf denen mit Tierkot zu rechnen ist. Sie muss körperbedeckend sein.

- Bei länger andauernden Mäharbeiten mit lärmintensiven Maschinen kann zusätzlich Gehörschutz erforderlich sein.

Beste Praxis

Fachgerechtes Schleifen und Kontrollieren auf Unwuchten verhindert Messerbrüche und Motorschäden! |

|

|

|

Abb. 34 Sicherheitseinrichtung |

Abb. 35 Sicherheitseinrichtung

in Funktion |

Abb. 36 Prallschutz |

|

3.7.2 Mäharbeiten mit Aufsitzmähern und Anbaugeräten

Sind größere Flächen zu bearbeiten, kommen meistens Aufsitzrasenmäher oder

Schlepper mit Anbaumähgerät zum Einsatz. Eine (optionale) Fahrerkabine bietet

dem Bediener oder der Bedienerin Schutz vor Umwelteinflüssen. Der Einsatz

birgt viele Gefahren, die auch bei Handrasenmähern auftreten: Verletzungsgefahr

an den Schneidwerkzeugen, Körper- und Sachschäden durch herausgeschleuderte

Fremdkörper, Umkippen am Hang, Lärm. Zusätzlich ist auf Ganzkörpervibrationen,

Gefährdungen bei Grassammelcontainern und Sauggebläsen

sowie auf Besonderheiten bei Straßenfahrt zu achten.

|

Weitere Informationen

|

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller

|

|

Gefährdungen

|

- Herausgeschleuderte Fremdkörper können zu Körper- und Sachschäden führen.

- Hände und Füße können beim Aus- oder Abrutschen in das Mähwerk geraten.

- Das Befahren von Hängen und Böschungen ist häufig mit einer großen Kippgefahr verbunden.

- Beim Umkippen von Aufsitzmähern oder Schleppern kann die Bedienperson verletzt werden, z. B. wenn sie abspringt, herausgeschleudert oder von der kippenden Maschine getroffen wird.

- Bei Arbeiten unter angehobenen Grassammelcontainern besteht durch plötzliches Versagen der Hydraulik tödliche Quetschgefahr.

- Es besteht die Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen durch Ganzkörpervibrationen.

- Gefährdungen durch den Straßenverkehr bei Umsetzfahrten.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

|

3.7.3 Mäh- und Schnittarbeiten mit Auslegergeräten

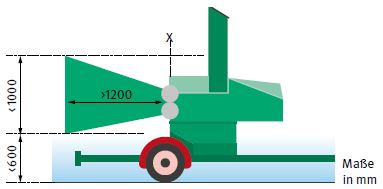

Mäh- und Schnittgeräte an Auslegern kommen hauptsächlich bei der Pflege von Randstreifen und Böschungen sowie beim Schnitt von Lichtraumprofilen an Straßen zum Einsatz. Sie werden einzeln oder auch in Kombination an Front-, Heck- oder Zwischenachsauslegern von Trägerfahrzeugen oder Traktoren angebaut. Durch bestimmungsgemäßen Einsatz und intakte Schutzvorrichtungen an den Geräten können Gefahren durch weggeschleuderte Gegenstände minimiert werden. Da die Arbeiten meist im Straßenverkehr und mit langsamer Fahrt erfolgen, sind auch die Sicherung der Arbeitsstelle und die Erkennbarkeit des Trägerfahrzeugs von großer Bedeutung.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-050 "Arbeitsschutz beim Straßenunterhaltungsdienst – Ein Tag beim Sommerdienst"

- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller

- Verwaltungsvorschrift "Merkblatt für Anbaugeräte" (AnbauGerMBl:2009-11-27, VkBI. 2009, S. 804)

|

|

Gefährdungen

|

|

Beim Betrieb von Auslegergeräten können folgende Gefährdungen bestehen:

- Die Fahreigenschaften des Trägerfahrzeugs werden allgemein durch die Anbaugeräte beeinflusst. Bei unsachgemäßer Montage von Auslegern kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Verkehrs- und Betriebssicherheit kommen (z. B. Brems- oder Lenkprobleme durch Unterschreitung der Mindestlasten bzw. Überschreiten der Höchstlasten an den einzelnen Achsen; Umkippen des Trägerfahrzeugs).

- Aufgrund der langsamen Fahrgeschwindigkeit beim Einsatz können – insbesondere auf unübersichtlichen Strecken – Gefährdungen durch Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern bestehen. Durch Ausleger und Anbaugeräte können Sicherheitskennzeichnungen oder Beleuchtungseinrichtungen des Trägerfahrzeugs verdeckt sein und dadurch die Erkennbarkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.

- Das Steuern des Trägerfahrzeugs und gleichzeitiges Bedienen von Auslegern und Anbaugeräten erfordern hohe Aufmerksamkeit und Konzentration. Dies kann insbesondere bei lang andauernden Tätigkeiten zur Überforderung und in der Folge zu unfallverursachenden Fehlhandlungen führen. (s. Abb. 45)

Abb. 45 Anspruchsvolle Bedienung gleichzeitig arbeitender Mähwerke

- Ausleger und Anbaugeräte können zu Sichteinschränkungen auf den Verkehrsraum und den Arbeitsbereich führen. (s. Abb. 46)

Abb. 46 Sichteinschränkung durch Auslegergeräte

- Trotz vorhandener Schutzeinrichtungen können durch die Arbeitswerkzeuge Gegenstände (z. B. Schnittgut, Fremdkörper) weg- bzw. hochgeschleudert werden und zu Körper- und Sachschäden führen. Sowohl in der Umgebung als auch im Trägerfahrzeug können Personen getroffen werden.

- Bei Arbeiten an den Mäh- bzw. Schnittgeräten (z. B. Einstellarbeiten, Montage von Schutzeinrichtungen, Störungsbeseitigung) können Verletzungsgefahren durch bewegliche bzw. rotierende Teile oder auch durch nachlaufende Werkzeuge bestehen.

- Beim An- und Abbau von Auslegern und Anbaugeräten können verschiedene Gefährdungen bestehen (z. B. Kippen des Anbaugerätes, Quetschgefahren zwischen Bauteilen, herausspritzende Hydraulikflüssigkeiten, Schnittverletzungen an scharfkantigen Werkzeugen oder Maschinenteilen, heiße Oberflächen).

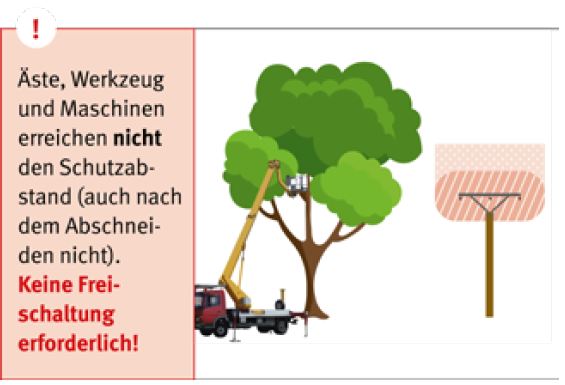

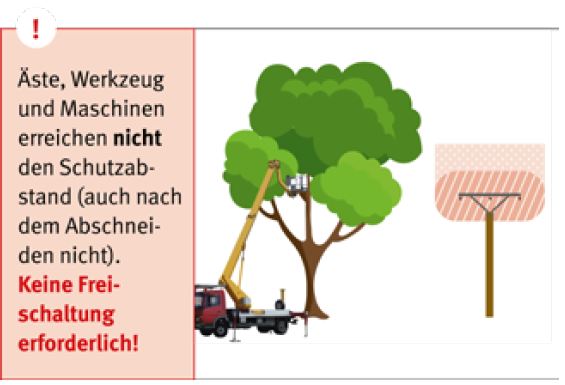

- Bei Annäherung oder Kontakt von Auslegern oder Anbaugeräten an bzw. mit Freileitungen kann es zu Stromübertritt kommen.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Die zulässigen Vorbau-, Längen-, Breiten- und Höhenmaße sind einzuhalten. Überschreitungen des Vorbaumaßes ergeben sich insbesondere beim Einsatz von Traktoren.

- Erforderliche Gegengewichte werden nach Herstellerangaben angebracht.

- Zulässiges Gesamtgewicht, zulässige Achslasten und Lastverteilung des Trägerfahrzeugs werden beachtet.

- Überprüfen Sie, ob durch Ausleger oder Anbaugeräte am Trägerfahrzeug die Beleuchtung oder die für die Inanspruchnahme von Sonderrechten erforderliche Sicherheitskennzeichnung (rot-weiß-rote Schraffur) verdeckt oder überbaut sind. Bringen Sie in diesem Fall unter Berücksichtigung der StVO/StVZO zusätzliche Beleuchtung und Sicherheitskennzeichnungen an.

- Installieren und nutzen Sie zusätzliche Spiegel und/oder Kamera-Monitor-Systeme um Sichteinschränkungen auf den Verkehrsraum und den Arbeitsbereich zu minimieren.

- Durch Zusatzausrüstungen am Trägerfahrzeug können Ergonomie und die Sicht auf Verkehrsraum und Arbeitsbereiche verbessert werden. (s. Abb. 47)

Abb. 47 Verbesserte Ergonomie und Sicht durch Mähtür und Drehsitz

- Die Arbeitsgeräte werden bestimmungsgemäß eingesetzt (siehe Betriebsanleitung des Herstellers). Dies betrifft auch die Nutzung spezieller Schutzeinrichtungen bei besonderen Einsätzen, wie z. B. beim Mähen von Gestrüpp oberhalb von Schutzplanken. (s. Abb. 48)

Abb. 48 Spezielle Schutzabdeckung für das Mähen auf Schutzplanken

- Die Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzabdeckungen, Schleuderschutzketten oder Gummischürzen) und die Werkzeuge an den Geräten werden mindestens täglich vor Arbeitsbeginn durch den Bediener oder die Bedienerin auf erkennbare Schäden, vollständige Montage und Funktionsfähigkeit geprüft.

- Der Fahrer oder die Fahrerin bzw. der Bediener oder die Bedienerin sollte mit dem Bezirk vertraut sein und Hindernisse kennen, die zugewachsen und dadurch nicht erkennbar sein können (z. B. Böschungstreppen, Wassereinläufe oder Grenzsteine). Gleiches gilt für bewachsene Flächen, die als "wilde Müllkippen" genutzt werden, z. B. Randstreifen im Bereich von Parkplätzen oder Auf- und Abfahrten. Erkennbare gefahrbringende Fremdkörper werden entfernt.

- Bei Mähgeräten mit Schlegelwellen werden diese erst dann eingeschaltet, wenn das Arbeitsgerät am Boden aufliegt und sich keine Person im Gefahrbereich aufhält.

- Die Gefahrbereiche gemäß Herstellerangaben werden beachtet. Die Arbeit wird unterbrochen wenn Personen in den Gefahrbereich gelangen (Anhalten des Arbeitsfahrzeugs und Abschalten des Arbeitsgerätes).

- Die Seitenfenster des Trägerfahrzeugs werden geschlossen gehalten, damit evtl. hochgeschleuderte Gegenstände nicht in die Fahrerkabine eindringen können.

- Die Kombination von mehreren gleichzeitig an Auslegern betriebenen Geräten kann den Einsatz einer zweiten Person zur Bedienung erforderlich machen.

- Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle nach RSA und ASR A5.2 zu sichern. Dabei werden die Sicherungsmaßnahmen den örtlichen Bedingungen (z. B. Übersichtlichkeit der Strecke, Einmündungen im Streckenverlauf) entsprechend angepasst. Siehe auch Kapitel 3.3.

- Alle Arbeiten an den Arbeitsgeräten (z. B. Rüstarbeiten, Störungsbeseitigung, Anbringen von Transportsicherungen) werden nur im gefahrlosen Zustand durchgeführt. Siehe Kapitel 3.5.

- Beachten Sie bei An- und Abbau von Auslegern und Anbaugeräten die Montagehinweise in den Betriebsanleitungen der Hersteller.

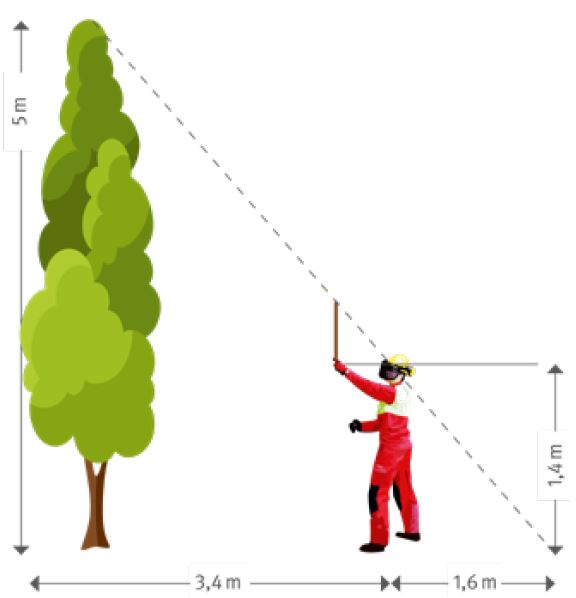

- Stellen Sie bei Schnittarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen sicher, dass zwischen dem höchsten Teil des Auslegers bzw. des Anbaugerätes und den Leitungen ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m eingehalten wird.

|

3.7.4 Arbeiten an Hängen

Das Arbeiten an Hängen stellt – in Abhängigkeit von der Steigung und der Beschaffenheit – immer eine besondere Gefährdung und Belastung dar. Die Beschäftigten selber können abrutschen oder abstürzen, aber auch die eingesetzten Arbeitsgeräte können ab- oder umkippen und dabei die Bediener oder die Bedienerin verletzen. Deshalb ist der Einsatz geeigneter Verfahren und Geräte erforderlich. Durch die Verwendung ferngesteuerter Geräte ist es nicht mehr notwendig, den Hang zu betreten.

In der Regel sind Hänge natürlichen Ursprungs. Aber auch im Rahmen von Baumaßnahmen können Hänge bzw. Böschungen entstehen. Auf deren Neigung und Nutzung kann bei der Planung Einfluss genommen werden.

|

Weitere Informationen

|

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller

|

|

Gefährdungen

|

- Aus- oder Abrutschen beim Gehen oder Arbeiten am Hang

- Handgeführte Maschinen können abrutschen oder umkippen. Dadurch ist der Maschinenführer gefährdet. Durch abrutschende oder umkippende Maschinen (z. B. handgeführte, selbstfahrende oder ferngesteuerte Mäher) können unterhalb befindliche Beschäftigte getroffen werden.

- Gefährdungen durch Fehlsteuerung von ferngesteuerten Maschinen

- Füße können beim Aus- oder Abrutschen in das Mähwerk geraten.

- Beim Umkippen von Aufsitzmähern oder Schleppern können die Bedienpersonen durch Abspringen oder Herausschleudern von der kippenden Maschine verletzt werden.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

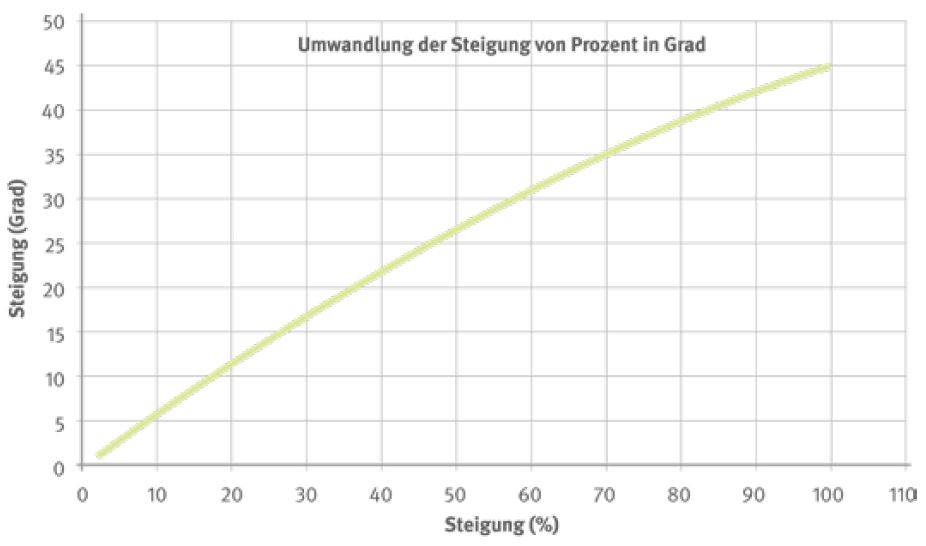

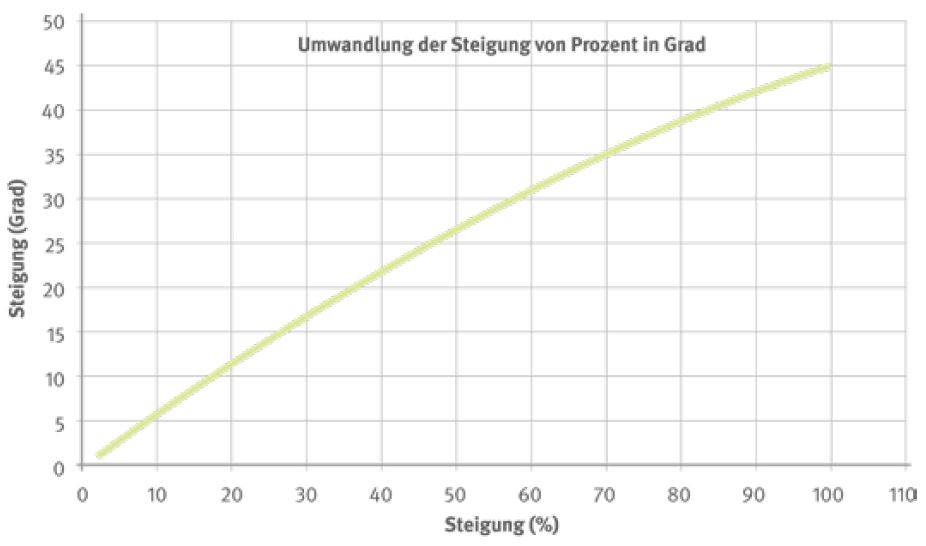

- Bei der Neuanlage von geneigten Park- und Gartenflächen oder Böschungen, die regelmäßig betreten werden müssen, wird die Neigung auf 30 % (ca. 17°) begrenzt.

- Vor dem Einsatz wird die vorhandene maximale Hangneigung des Geländes ermittelt. Danach richtet sich, welche Arbeitsmittel zum Einsatz kommen.

Abb. 50 Umrechnungshilfe für Hangneigung

Tipp:

Installieren Sie eine geeignete App zur Ermittlung der Hangneigung auf Ihrem Smartphone. |

| Weder bei handgeführten noch bei ferngesteuerten Mähgeräten halten sich Beschäftigte unterhalb der Geräte auf. |

Fehlbedienungen beim Einsatz von ferngesteuerten Geräten führen häufig zu Unfällen.

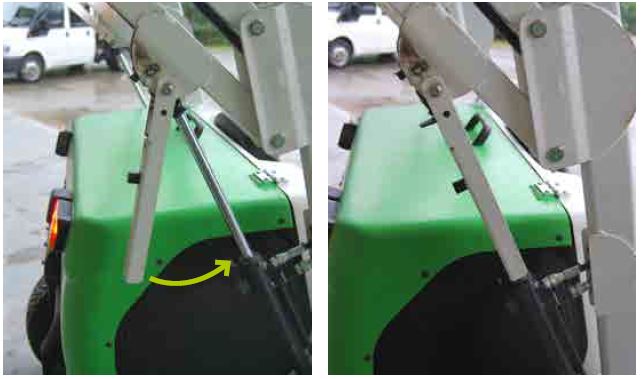

Einerseits ist es schwer, sich je nach Positionierung zum Gerät in die ausgelösten Bewegungsabläufe hinein zu denken und andererseits ist auf die vorgesehene Handhabung der Fernsteuerung zu achten. Hierzu gehört die richtige Trageweise des Handsenders |

|

3.7.5 Freischneidearbeiten

Freischneider sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus der Grün- und Landschaftspflege nicht mehr wegzudenken. Insbesondere für kleine, schwer zugängliche Flächen werden Freischneider eingesetzt. Die mit hoher Geschwindigkeit rotierenden Werkzeuge stellen jedoch eine immer wieder unterschätzte Gefahr dar. Verletzungen an Augen und Beinen durch hochgeschleuderte Fremdkörper, insbesondere bei Nichtbeachtung der Gefahrenbereiche und Sicherheitsabstände sind regelmäßig die Folge.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- Betriebsanleitungen der Hersteller der Freischneider

|

|

Gefährdungen

|

|

Bei Freischneidearbeiten können folgende Gefährdungen auftreten:

- Schwere Verletzungen bei Kontakt mit den rotierenden Werkzeugen.

- Augen- und Gesichtsverletzungen durch hochgeschleuderte Fremdkörper.

- Gesundheitsschäden durch Kraftstoffe und Abgase.

- Gehörschädigung durch Lärm.

Verletzungen werden häufig durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung verursacht, wie z. B.

- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich

- Fehlende oder ungeeignete Werkzeugabdeckung

- Einsatz ungeeigneter oder beschädigter Werkzeuge

- Fehlende, ungeeignete oder mangelhafte Persönliche Schutzausrüstung

|

- Gesundheitsschäden durch Hand-Arm-Vibrationen.

- Muskel-Skelett-Erkrankungen durch falsche Einstellung von Handgriffen und Tragegurt.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass bei Freischneiderarbeiten, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Vor Arbeitsbeginn sind die Tragegurte und Griffe entsprechend der Körpergröße einzustellen.

- Freischneidegeräte dürfen nur gestartet werden, wenn das Schneidwerkzeug keine Berührung mit anderen Gegenständen, wie z. B. dem Erdboden, Steinen, Ästen und dergleichen hat.

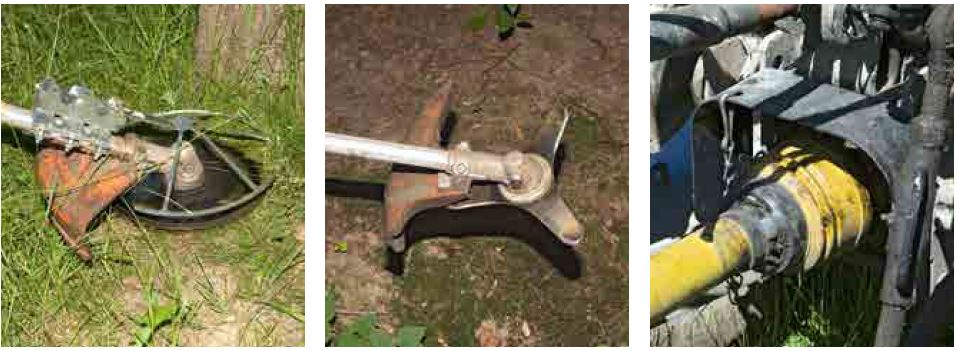

- Vor Arbeitsbeginn ist der einwandfreie Zustand der Werkzeuge und der dazugehörigen Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

- Beschädigte Werkzeuge oder Schutzeinrichtungen müssen sofort ausgetauscht werden.

| Metallschneidwerkzeuge nach jeder Berührung mit harten Gegenständen (z. B. Steine, Felsbrocken, Metallteilen) auf Anrisse und Verformungen prüfen! |

- Vor Arbeitsbeginn ist ein geeignetes und zugelassenes Werkzeug auszuwählen.

- Die Schutzeinrichtung ist entsprechend dem verwendeten Werkzeug auszuwählen.

- Der vom Hersteller vorgegebene Gefahrenbereich ist einzuhalten.

Vor jedem Einsatz überprüfen:

- Fester Sitz des Schneidwerkzeuges

- Schärfe des Schneidwerkzeuges (beim Schärfen Unwucht vermeiden)

- Gashebelrückstellung

- Stillstand des Schneidwerkzeuges bei Leerlauf

|

- Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe

Beim Betrieb von Freischneidern mit Verbrennungsmotor werden gesundheitsgefährliche Stoffe freigesetzt. Deshalb prüfen Sie, ob der Einsatz von Akku-Geräten möglich ist. Anderenfalls sorgen Sie dafür, dass

- Freischneider mit schadstoffarmen Motoren verwendet werden,

- Luftfilter sauber gehalten werden,

- eine ordnungsgemäße Wartung und Motoreinstellung nach Herstellerangaben erfolgt,

- Sonderkraftstoffe eingesetzt werden,

- die Freischneider nicht unnötig laufen gelassen werden und

- Abgase frei abziehen können.

Kein Einsatz von herkömmlichen Ottokraftstoffen!

Nach der Gefahrstoffverordnung sind Gefahrstoffe durch Zubereitungen oder Erzeugnisse zu ersetzen, die für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Herkömmliche Ottokraftstoffe enthalten Benzol. Freischneider dürfen deshalb nur mit benzolfreien Sonderkraftstoffen (z. B. Alkylatbenzin) betrieben werden. |

Werkzeugauswahl

Bitte beachten Sie, dass auf dem Markt Werkzeuge erhältlich sind, die nicht immer sicherheitstechnisch empfehlenswert sind. Achten Sie auch auf die Angaben der Hersteller in Bezug auf zu verwendende Werkzeuge!

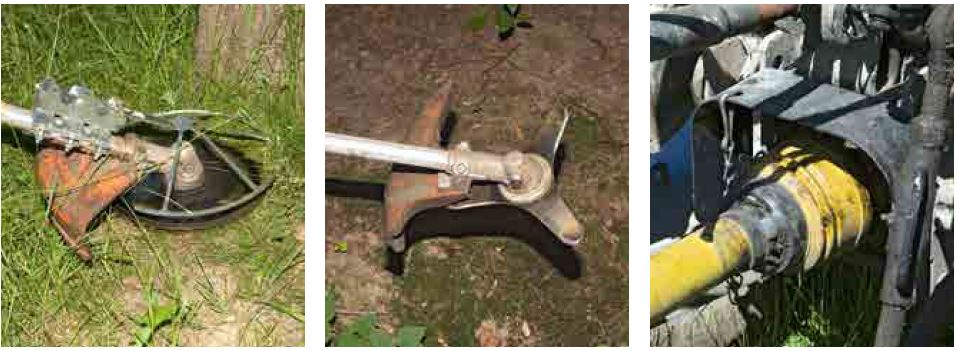

Im Handel sind spezielle normgerechte und geprüfte Werkzeuge erhältlich, bei denen sich durch ihre Arbeitsweise der Gefahrenbereich deutlich reduzieren lässt. (s. Abb. 58–61)

|

Abb. 58 Luftkissenprinzip und spezielle Schutzhaube

|

|

|

|

Abb. 59 Graschneideblatt mit

Kanten- und Rindenschutz |

Abb. 60 Zweischeibenschneidwerk

(Rotationsprinzip) |

Abb. 61 Zweischeibenschneidwerk

(Scherenprinzip) |

|

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Sorgen Sie dafür, dass die umfangreiche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Diese besteht bei Arbeiten mit dem Freischneider aus:

- Augen- und Gesichtsschutz (s. Abb. 62)

- Gehörschutz

- Schutzhandschuhe

- Sicherheitsschuhe

- gegebenenfalls Wetterschutzkleidung

- gegebenenfalls Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)

Abb. 62 Geeignete Gehör-, Augen- und Gesichtsschutzkombination

Darüberhinaus haben sich Hosen mit Prallschutzeigenschaft/Prallschutzhosen zum Schutz der Beine bewährt.

| Gesichtsschutzschirme mit Drahtgewebe haben keine ausreichende Schutzwirkung gegen weggeschleuderte Fremdkörper! Als Augenschutz ist daher zusätzlich zum Gesichtsschutz immer eine enganliegende Schutzbrille erforderlich! |

|

3.7.6 Hecken- und Strauchschnittarbeiten

Beim Hecken- und Strauchschnitt kommen Heckenscheren mit Elektro- oder Verbrennungsmotor zum Einsatz. Die Arbeiten werden sowohl vom Erdboden aus, als auch von Arbeitsgerüsten und Hubarbeitsbühnen aus durchgeführt. Bei Fehlbedienung, Manipulationen oder Entfernen von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen können Schnittverletzungen durch das Schnittwerkzeug, insbesondere an Händen und Oberschenkeln, die Folge sein. Ungeeignete Aufstiegsmittel können zum Teil schwere Absturzunfälle zur Folge haben. Mängel an der Zuleitung oder dem Anschlusskabel und fehlende Absicherung über Personenschutzschalter können zu gefährlichen Stromunfällen führen. Zudem kann die zum Teil hohe Lärmbelastung dieser Geräte langfristig Gehörschäden verursachen.

|

Weitere Informationen

|

- VSG 3.1 "Technische Arbeitsmittel" § 70

- Betriebsanleitungen der Hersteller

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

|

|

Gefährdungen

|

|

Beim Hecken- und Strauchschnitt können folgende Gefährdungen auftreten:

- Schnittverletzungen durch das Schnittwerkzeug (insbesondere an Händen und Beinen)

- Verletzungen durch Absturz bei Verwendung ungeeigneter Aufstiegshilfen (insbesondere bei unzulässiger Arbeit auf der Leiter)

- Verletzungen durch Stromwirkung (Stromschlag)

- Verletzungen durch nachlaufende Arbeitswerkzeuge, z. B. bei Störungsbeseitigung

- Gehörschädigung durch Lärm

- Stichverletzungen bei Arbeit an dornigen Hecken und Sträuchern

- Augenverletzungen durch frische Schnittstellen an Ästen oder Zweigen

- Verletzungen durch zurückschnellende Zweige

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

| Beachten Sie zunächst die allgemeinen Hinweise in Kapitel 3.4! |

Auswahl und sicherer Zustand der Maschine

Betrieb der Maschine

- Die Arbeitskleidung der Bedienpersonen ist eng anliegend, Schutzhandschuhe haben Bündchen. Die Bedienperson trägt keinen Schmuck, der eine Gefährdung darstellt (z. B. Ringe, Armbänder).

- Bedienpersonen mit langen Haaren tragen diese nicht offen oder schützen diese durch Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung.

- Es wird von sicheren Standplätzen aus gearbeitet. Dies sind z. B. Arbeitsgerüste oder Hubarbeitsbühnen. Leitern sind nicht geeignet, da Heckenscheren ein beidhändiges Führen und Bedienen erfordern und dadurch kein sicherer Stand gewährleistet ist. Eine Alternative kann der Einsatz einer Teleskopheckenschere sein. (s. Abb. 65 und 66)

- Während des Betriebes der Heckenschere wird kein Schnittgut mit den Händen entfernt (z. B. auf der Heckenkrone).

- Beim Standortwechsel wird die Heckenschere nur mit stillstehender Schneidvorrichtung getragen.

- Beim Transport wird die Heckenschere nur an den vorgesehenen Griffen getragen.

|

|

Abb. 65 Teleskopheckenschere beim seitlichen Schnitt |

Abb. 66 Teleskopheckenschere beim Dachschnitt |

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Sorgen Sie dafür, dass die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß der Angaben aus der Bedienungsanleitung des Herstellers zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Dieses können folgende Schutzausrüstungen sein:

- Gehörschutz

- Augenschutz/Gesichtsschutz

- Schutzhandschuhe mit Bündchen

- Sicherheitsschuhe

- Wetterschutzkleidung

- gegebenenfalls Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)

|

|

Abb. 67 Ergonomisch vorteilhaft: Heckenschere mit rückentragbarem Akku |

Abb. 68 Hosen mit Schnittschutzprotektoren für den Heckenschnitt |

|

3.7.7 Arbeiten mit Laubblas- und Laubsauggeräten

Besonders im Herbst, wenn das herabgefallene Laub der Bäume und Sträucher entfernt und abtransportiert werden muss, sind Laubblas- und Laubsauggeräte weit verbreitet. Aber auch zum Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen werden sie regelmäßig eingesetzt. Bei unsachgemäßer Anwendung stellen sie jedoch ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Wegfliegende Fremdkörper können Personen verletzen oder Sachschäden verursachen, die umlaufende Turbine kann zu schweren Verletzungen führen. Weiterhin sind nicht unerhebliche Gefahren durch Vibrationen, Lärm und Abgase vorhanden.

|

Weitere Informationen

|

- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"

- Betriebsanleitungen der Hersteller

|

|

Gefährdungen

|

|

Beim Umgang mit Laubblas- und Laubsauggeräten treten häufig folgende Gefährdungen auf:

- Verletzungsgefahr durch wegfliegende Fremdkörper (Steine, Glasscherben, Metallteile, …)

- Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot

- Verletzungsgefahr durch unzureichend gesicherte Gefahrstellen an der Turbine oder am Motor wegen defekter Schutzeinrichtung

- Verbrennungsgefahr am Auspuff

- Gesundheitliche Belastungen durch Vibrationen, Lärm, Abgase, organische Stäube

Wegen des Umgangs mit organischem Material beim Laubblasen und -saugen zählen Tätigkeiten in diesem Bereich zu den nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung. Mit dem verrottenden Laub und dem Straßenstaub können auch Fäkalien von Tieren wie Hunde- oder Taubenkot mit aufgewirbelt bzw. aufgesaugt werden. Allergene (Schimmelpilze) und Krankheitserreger können dabei in die Atemluft gelangen.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Vor Arbeitsbeginn wird eine Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt.

- Es sind alle Schutzeinrichtungen montiert und wirksam.

- Es wird darauf geachtet, dass weder Füße, Hände, lange Haare noch Schmuck oder Kleidungsstücke in den Lufteinlass gezogen werden können.

- Bei der Benutzung von Blasgeräten wird ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen eingehalten (Herstellerangaben werden beachtet).

- Es werden immer sichere, rutschfeste Schuhe, und lange Hosen getragen.

- Die Beseitigung von Verstopfungen darf nur bei ausgeschaltetem Motor und Stillstand der Turbine erfolgen.

- Laubblas- und Laubsauggeräte mit Akkubetrieb sind zu bevorzugen.

Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe und Hand-Arm-Vibrationen

Beachten Sie hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch Abgase und Hand-Arm-Vibrationen die Hinweise zu motorisch angetriebenen Geräten in Kapitel 3.4. |

Beachten Sie auch die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Geräuschpegel und Betriebszeiten von Laubblasgeräten.

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Bei Arbeiten mit Laubblas- oder Laubsauggeräten ist geeigneter Körperschutz, bestehend mindestens aus Augenschutz, Gehörschutz und Schutzhandschuhen zu tragen. Wenn das Gerät in staubiger und/oder biostoffbelasteter Umgebung benutzt wird, ist zusätzlich eine Atemschutzmaske erforderlich.

|

3.8 Baumarbeiten

3.8.1 Baumschnittarbeiten

Zu den typischen Baumschnittarbeiten gehören alle Pflege- und Sägearbeiten am stehenden Stamm und in der Baumkrone. In der Praxis kommt es immer wieder zu schweren Unfällen durch herabfallende Ast- oder Stammteile. Schützen Sie die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten durch Auswahl der richtigen Werkzeuge und das Umsetzen von Aufenthaltsverboten im Gefahrenbereich. In besonderen Situationen sind spezielle Schnitt- und Abseiltechniken erforderlich, die eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung der Beschäftigten erfordern.

|

Weitere Informationen

|

- SVLFG Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.2 "Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen”

- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"

- Betriebsanleitungen der Hersteller

|

|

Gefährdungen

|

|

Bei Baumschnittarbeiten treten häufig folgende Gefährdungen auf:

- Schnittverletzungen durch scharfe und spitze Werkzeuge und Maschinenteile,

- Getroffen werden durch herabfallende Äste und Stammteile,

- Stolpern, Ausrutschen oder Stürzen durch unsichere Standplätze,

- Abstürzen bei Arbeiten von erhöhten Standplätzen,

- Gefährdungen durch Lärm, Vibrationen und Abgase bei verbrennungsmotorisch angetriebenen Maschinen wie Motorsägen und Hochentastern,

- Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems durch Zwangshaltung.

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Auswahl der geeigneten Werkzeuge

Stellen Sie die für die jeweilige Arbeitsaufgabe erforderlichen Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung. Es muss nicht immer die Motorsäge sein! Handsägen, Teleskopsägen und Astscheren in vielen Ausführungen stehen für Baumschnittarbeiten zur Verfügung.

Abb. 71 Handwerkzeuge für Baumschnittarbeiten

Freihalten von Gefahrenbereichen

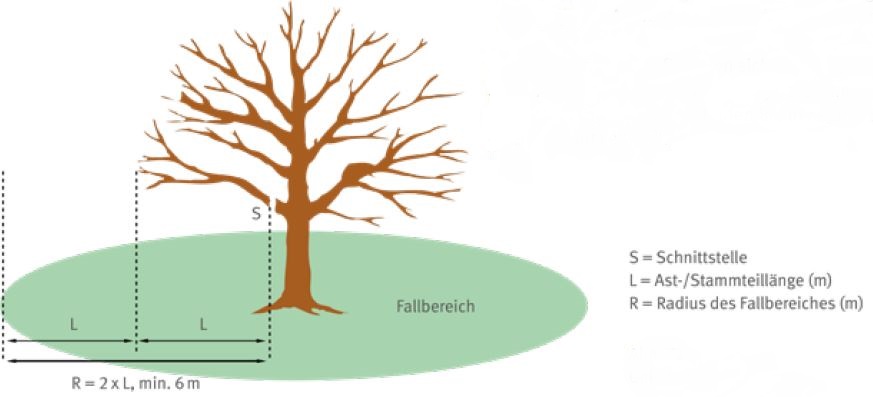

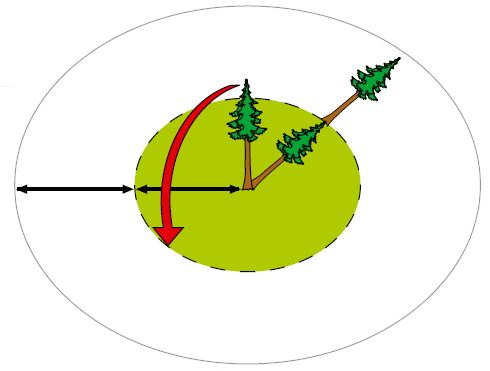

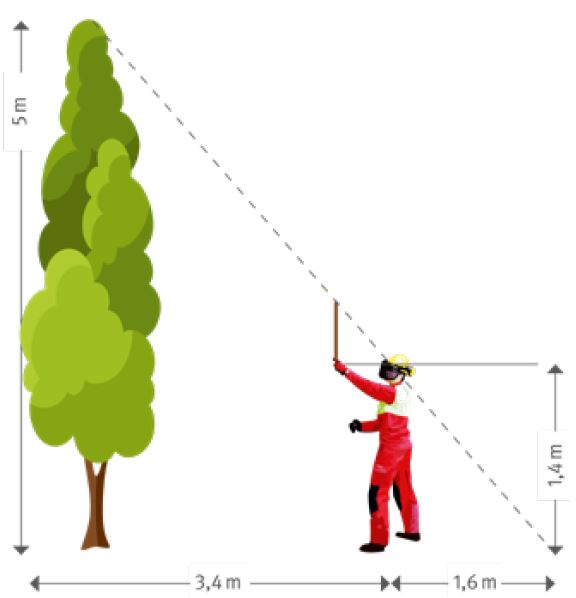

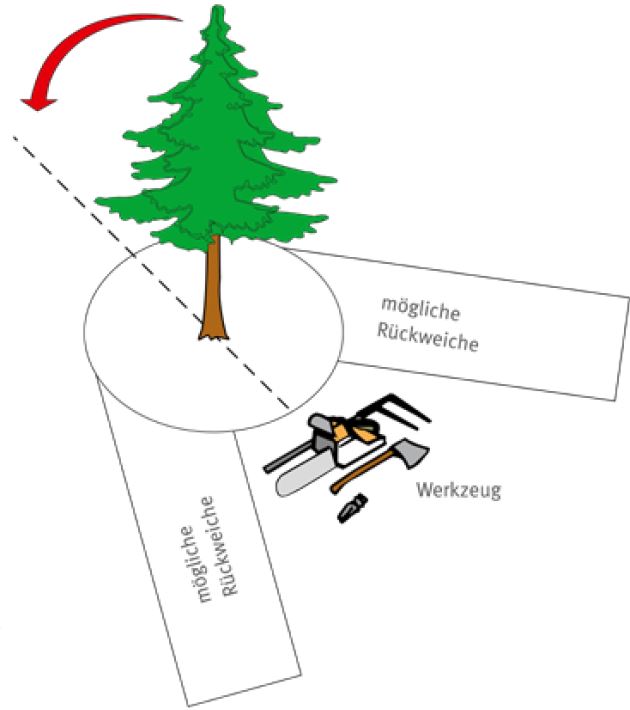

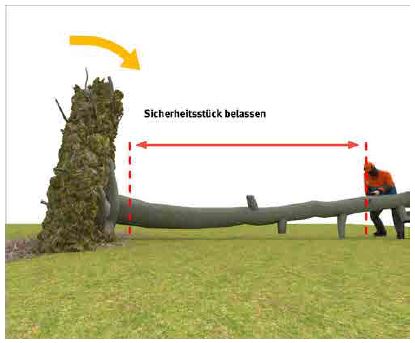

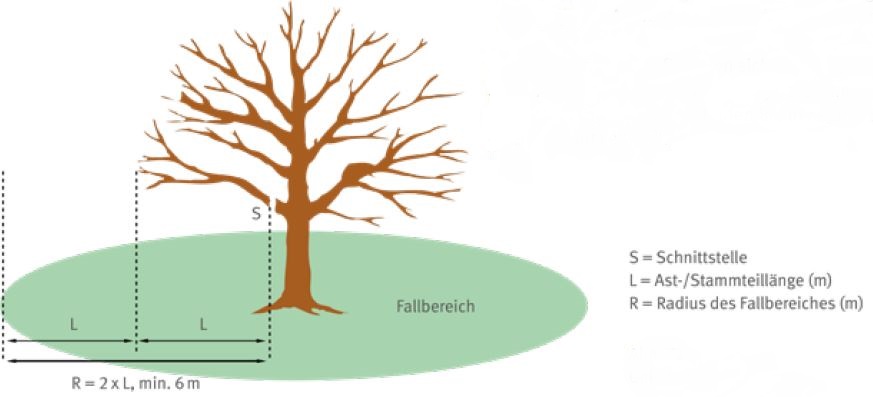

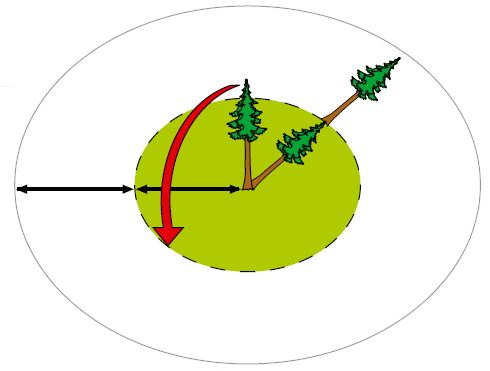

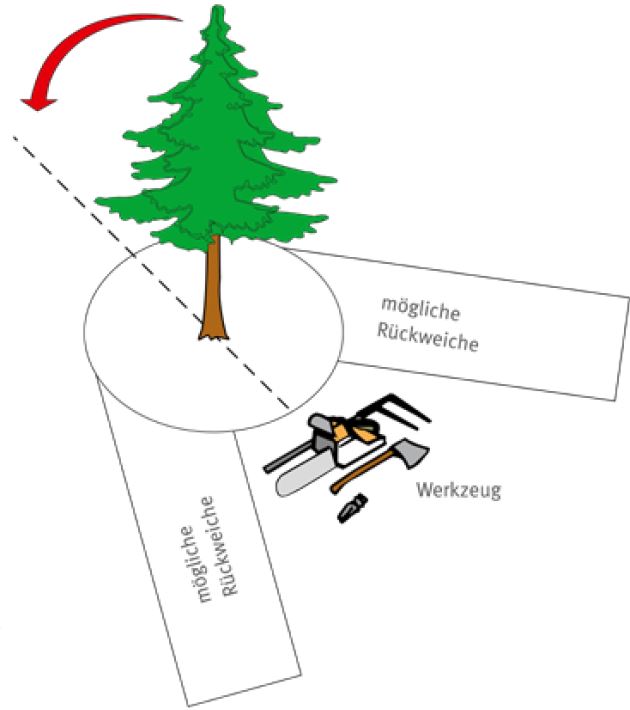

Stellen Sie sicher, dass sich im Fallbereich von Ästen und Stammteilen nur die mit dem Schneidevorgang beschäftigten Personen aufhalten. Da fallende Äste beim Aufschlagen auf den Boden hochschlagen können, ist ein ausreichend großer Fallbereich freizuhalten (vgl. Abbildung 72).

Abb. 72 Gefahrenbereich

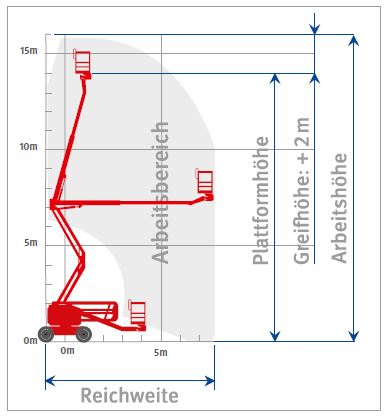

Wahl sicherer Standplätze

Sorgen Sie dafür, dass Baumschnittarbeiten nur von sicheren Standplätzen aus durchgeführt werden. Bei Standplätzen über 2,00 m Höhe sind Sicherungen gegen Absturz zu verwenden. Als sichere Standplätze gelten:

- der Erdboden, wenn keine Rutschgefahr besteht,

- Spezialleitern für den Einsatz am Baum, sofern nur Arbeiten geringen Umfangs durchgeführt werden und keine motorisch angetriebene Geräte eingesetzt werden,

- Arbeitskörbe, z. B. von Hubarbeitsbühnen,

- Gerüste,

- mechanische Leitern mit umwehrter Plattform,

- gesunde und ausreichend tragfähige Äste, wenn in der Seilklettertechnik ausgebildete Beschäftigte geeignete und geprüfte Ausrüstung gegen Absturz einsetzen.

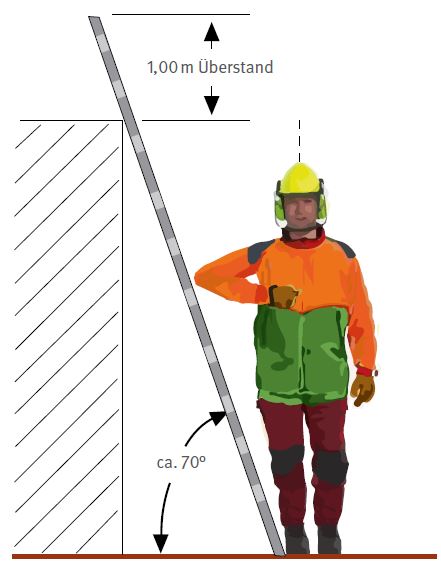

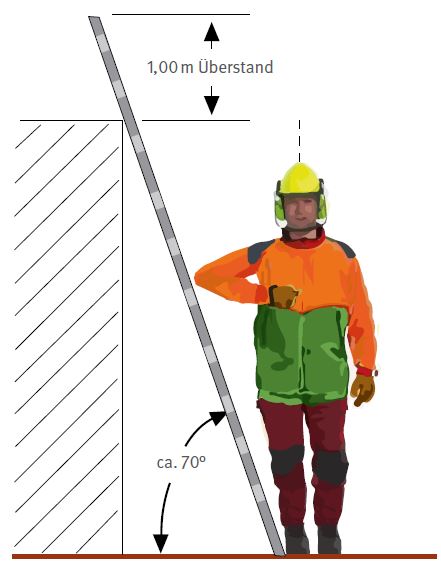

Spezialleitern sorgen für einen sicheren Stand. Von ihnen aus sind Arbeiten geringen Umfangs, z. B. mit Handsägen, möglich. Nähere Hinweise finden Sie in Kapitel 3.9.3 "Arbeiten auf Leitern".

Anwendung spezieller Schnitt- und Abseiltechniken

Baumschnittarbeiten werden häufig im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs oder unter beengten Verhältnissen, z. B. in Parkanlagen oder auf bebauten Grundstücken, durchgeführt. Ast- und Stammteile müssen dann so geschnitten und zu Boden gebracht werden, dass keine Schäden an Gebäuden, Freileitungen usw. entstehen. Hierfür sind oft spezielle Schnitt- und Abseiltechniken notwendig, die eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung voraussetzen.

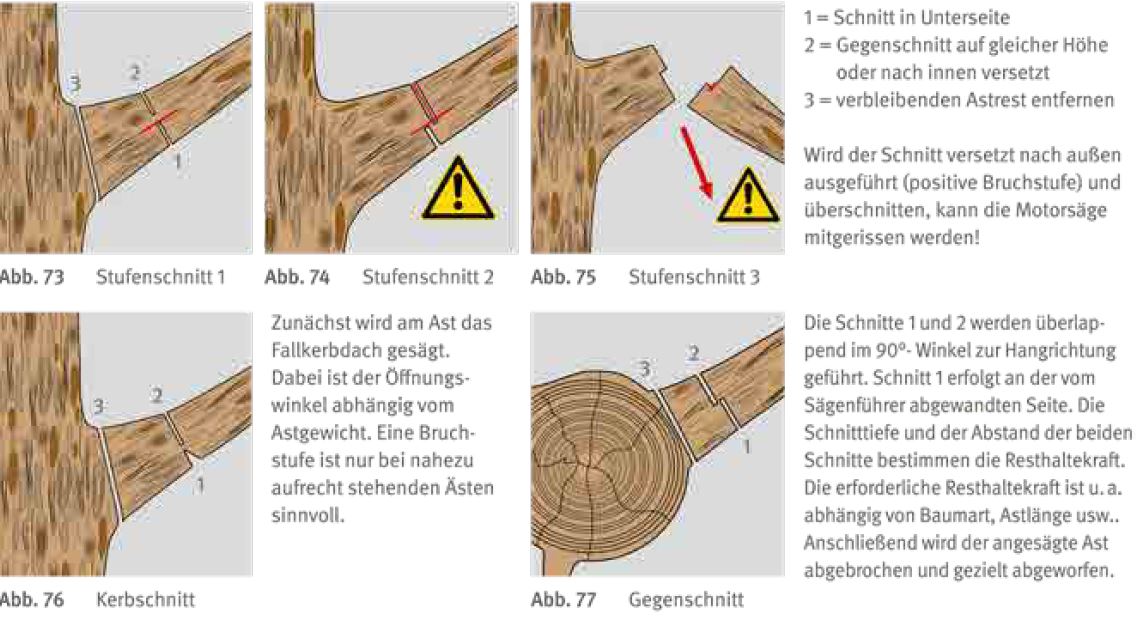

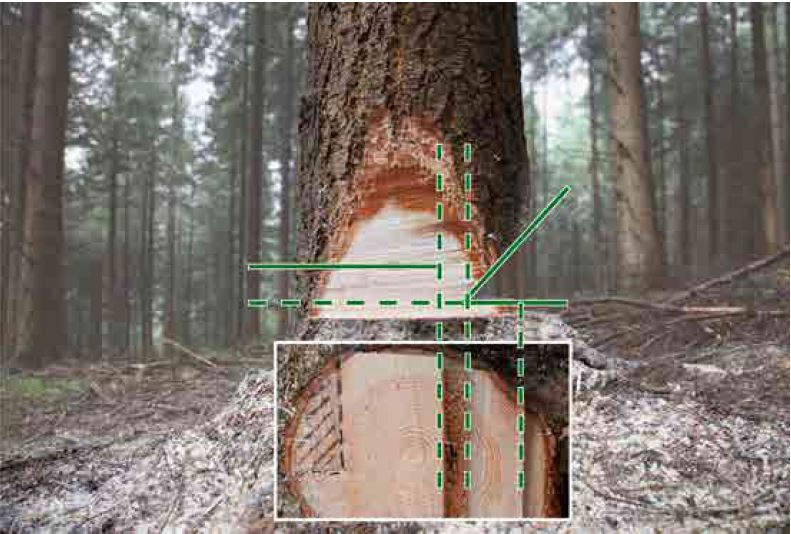

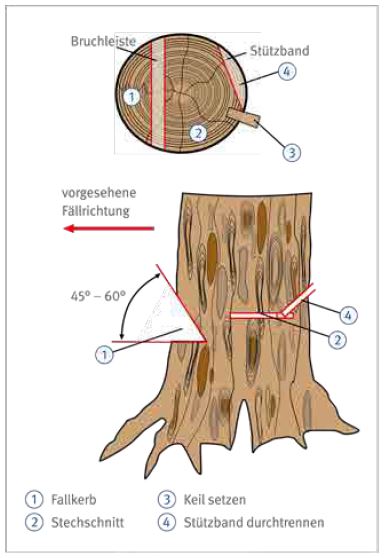

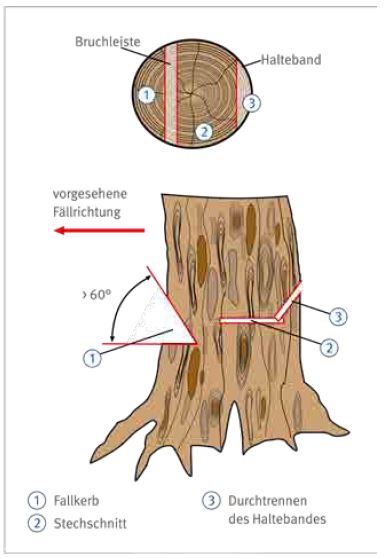

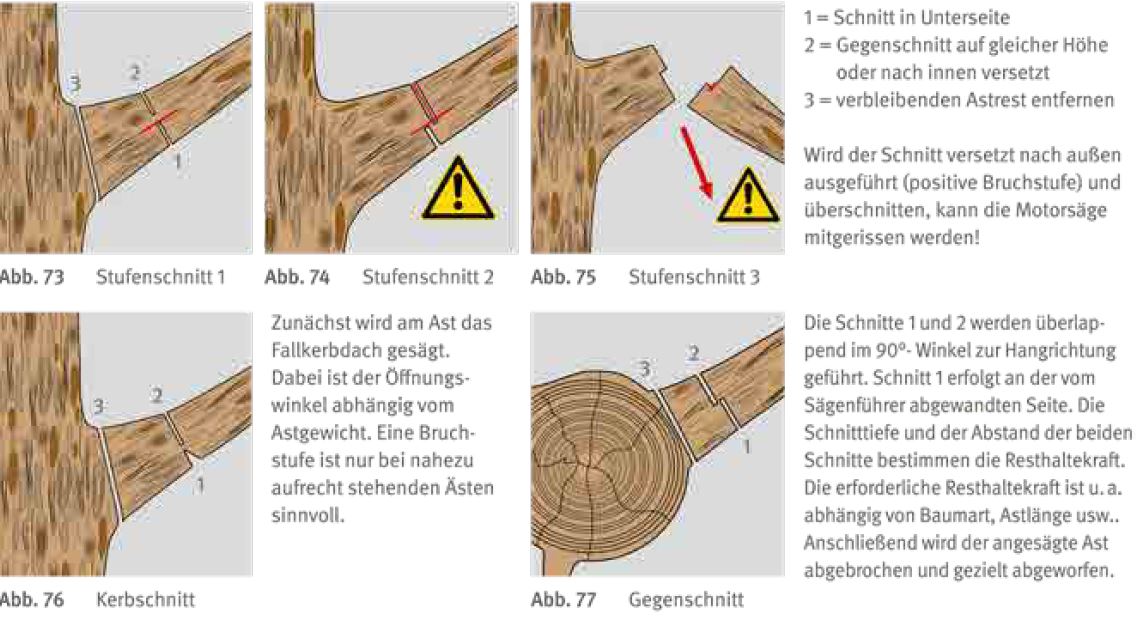

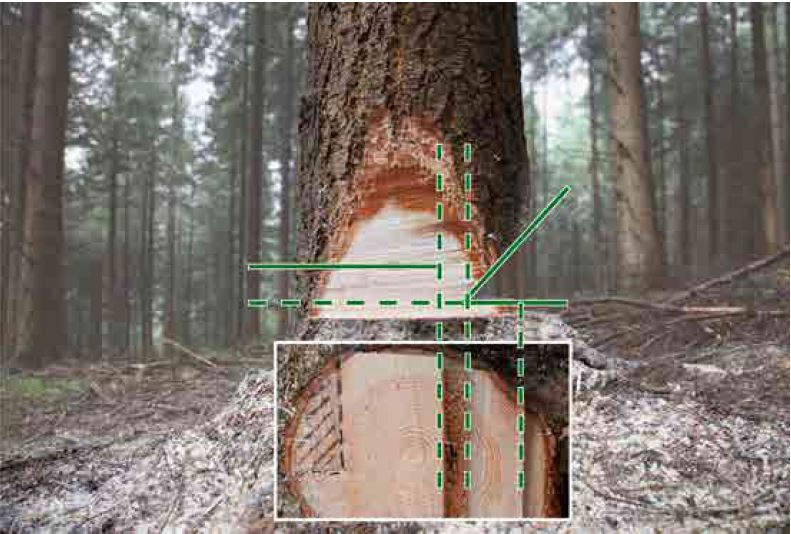

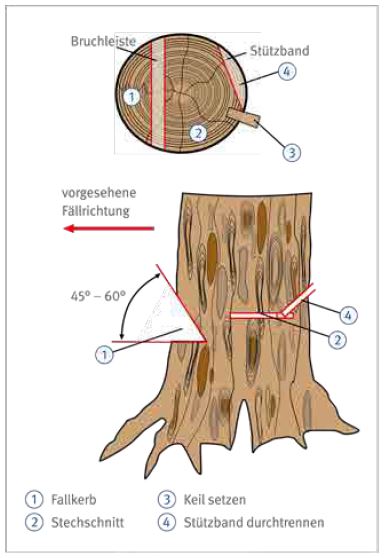

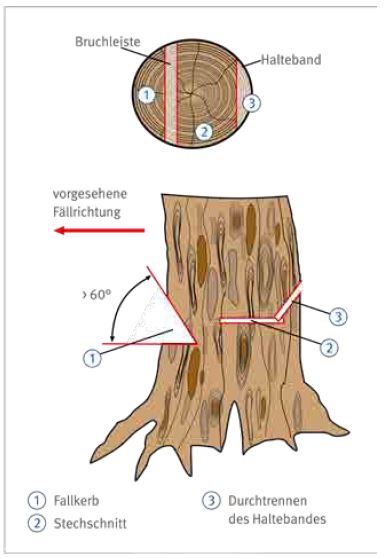

Stufenschnitt

Der Stufenschnitt wird für waagerechte, nicht kopflastige Äste eingesetzt. Das Aststück fällt kontrolliert ohne Abzukippen nach unten.

Kerbschnitt

Bei stark kopflastigen Ästen findet der Kerbschnitt seine Anwendung. Mit Hilfe dieser Schnitttechnik ist ein kontrolliert geführtes Abkippen von Ästen möglich. Fallkerb und Bruchleiste geben dem Aststück Führung, bis sich der Kerb schließt.

Gegenschnitt

Zum kontrollierten Abnehmen und Abwerfen von Aststücken wird der Gegenschnitt eingesetzt.

Arbeiten mit Zwangshaltung (z. B. Überkopfarbeiten) sind zeitlich zu begrenzen.

Abseiltechnik

Abseiltechniken kommen dann zum Einsatz, wenn Äste und Stammteile nicht frei fallen dürfen oder "handliche Stücke" für kontrolliertes Abwerfen nicht möglich sind. Dazu sind zum Beispiel Kenntnisse über Knotentechnik, Umlenkrollen, Seilbremsen usw. notwendig. Diese Arbeiten erfordern ein erfahrenes Team mit spezieller Ausbildung, genaue Absprachen und gute Kommunikation (z. B. durch Einsatz von Helmfunk).

Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen

Stellen Sie Ihren Beschäftigten die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte und festgelegte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass diese getragen wird. Bei Baumschnittarbeiten sind in der Regel stets erforderlich:

- Kopfschutz,

- Schutzhandschuhe und

- Sicherheitsschuhe.

Je nach Arbeitsort und eingesetzten Maschinen bzw. Geräten können darüber hinaus folgende persönliche Schutzausrüstungen notwendig sein:

- Gehörschutz,

- Augen- bzw. Gesichtsschutz,

- Schnittschutzhose und Schnittschutzstiefel,

- Warnkleidung.

|

3.8.2 Arbeiten mit Motorsägen

Motorsägen sind heute ein unverzichtbares Arbeitsmittel bei Baumarbeiten. Ihr Einsatz ist jedoch mit einer Vielzahl von Gefährdungen verbunden. Die Arbeit mit Motorsägen gilt als "gefährliche Arbeit" und erfordert zur Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren ein umfassendes und abgestimmtes Paket von Schutzmaßnahmen. Die technischen Sicherheitseinrichtungen können auch an modernen Motorsägen nur begrenzten Schutz bieten. Deshalb haben sowohl eine fundierte Ausbildung des Motorsägenführers oder der Motorsägenführerin als auch die Auswahl der richtigen Säge für den jeweiligen Einsatzzweck und die persönliche Schutzausrüstung eine große Bedeutung.

|

Weitere Informationen

|

- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"

- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"

- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"

- Betriebsanleitungen der Hersteller der Motorsägen

|

|

Gefährdungen

|

|

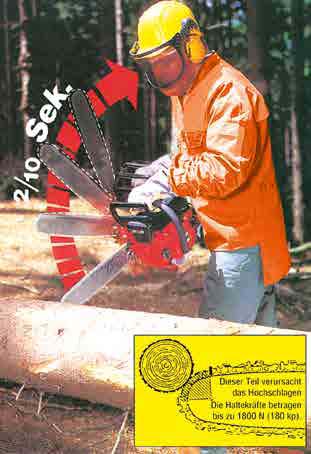

Bei Arbeiten mit Motorsägen treten häufig folgende Gefährdungen auf:

- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich

- Führen der Motorsäge mit einer Hand

- Sägearbeiten über Kopf

- Sägearbeiten auf unsicheren Standplätzen

- Verletzungen durch Rückschlag der Säge, z. B. bei unsachgemäßem Arbeiten mit der Schienenspitze oder auch das unsachgemäße bodennahe Abschneiden von Ästen mit der auslaufenden Kette

- Augen- oder Gesichtsverletzungen durch weggeschleuderte Späne oder Splitter

- Gesundheitsschäden durch Kraftstoffe und Abgase

- Gehörschädigung durch Lärm

- Gesundheitsschäden durch Hand-Arm-Vibrationen

|

|

Maßnahmen

|

|

Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:

Ausbildung

Die Motorsägenführer oder Motorsägenführerinnen müssen für die Arbeiten ausgebildet sein und ihre Befähigung nachgewiesen haben. Je nach Arbeitsaufgabe können verschiedene Ausbildungsmodule erforderlich sein (siehe DGUV Information 214-059).

Auswahl der Säge

Die für die jeweilige Aufgabe geeignete Motorsäge sollte zur Verfügung stehen und eingesetzt werden. Für den professionellen Einsatz stehen aus einer umfangreichen Modellpalette verschiedener Hersteller zahlreiche für den jeweiligen Einsatzzweck geeignete Maschinen zur Verfügung. Das Angebot reicht von speziellen "Baumpflegesägen" für den Einsatz in der Baumkrone bis hin zur schweren Fällsäge. Der Einsatz von elektrisch angetriebenen Maschinen mit Akkubetrieb reduziert den Lärmpegel, das zu haltende Maschinengewicht und es entfällt die Abgasbelastung. Motorsägen mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen wie "QuickStop" oder "TrioBrake" erhöhen die Sicherheit.

|

Abb. 79 Motorsägen für verschiedene Einsatzzwecke

Sicherer Betrieb der Motorsäge

Sorgen Sie dafür, dass die Motorsäge bestimmungsgemäß und unter Beachtung der Sicherheitshinweise eingesetzt wird. Warten und reinigen Sie die Säge regelmäßig gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung.

Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe

Beim Betrieb von Motorsägen mit Verbrennungsmotor werden gesundheitsgefährliche Stoffe freigesetzt. Sorgen Sie deshalb dafür, dass

- schadstoffarme Motorsägen verwendet werden,

- Luftfilter sauber gehalten werden,

- eine ordnungsgemäße Wartung und Motoreinstellung nach Herstellerangaben erfolgt,

- Sonderkraftstoffe eingesetzt werden,

- die Sägen nicht unnötig laufen gelassen werden und

- Abgase frei abziehen können.

Schutz gegen Gesundheitsgefährdung durch Hand-Arm-Vibrationen

- Achten Sie bereits bei der Beschaffung auf niedrige Vibrationskennwerte der Motorsäge. Akku-Geräte sind vergleichsweise vibrationsärmer als solche mit Verbrennungsmotor.

- Der Zustand der Antivibrationselemente beeinflusst das Vibrationsverhalten. Sorgen Sie im Rahmen der regelmäßigen Prüfung und Wartung für rechtzeitigen Austausch der Antivibrationselemente nach Herstellervorgabe.

- Motorsägen mit Griffheizung reduzieren bei niedrigen Außentemperaturen die Gesundheitsgefährdung.

Gefährliche Arbeiten

Gefährliche Arbeiten

Keine Alleinarbeit!

Arbeiten mit der Motorsäge gelten als gefährliche Arbeiten. Bei einem Unfall muss unverzüglich Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst werden können. Daher ist Alleinarbeit mit der Motorsäge ohne ständige Ruf-, Sicht- oder sonstige Verbindung mit einer anderen Person nicht zulässig.

Betanken nur mit Sicherheits-Einfüllstutzen

Der Sicherheits-Einfüllstutzen öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch beim Erreichen der Tankfüllmenge.

Daher kein Überfüllen und Verschütten von Kraftstoffen.

|

Sicherheitshinweise beim Betrieb von Motorsägen

Vor Arbeitsbeginn täglich überprüfen:

- Funktionsfähigkeit von Gashebelsperre und Kettenbremse,

- Schärfe der Kette,

- Spannung und Zustand der Kette; defekte Ketten sofort austauschen,

- Leerlaufeinstellung; die Kette muss bei Leerlaufdrehzahl des Motors zum Stillstand kommen,

- Luftfilter

Vor dem Starten die Kettenbremse einlegen.

Bei Arbeitsunterbrechung die Kettenbremse einlegen und den Motor ausschalten.

Nur mit der Motorsäge arbeiten, wenn sich keine Person im Gefahrenbereich aufhält.

Die Säge ist mit beiden Händen fest und sicher zu halten. Dies gilt auch für sogenannte "Top-Handle-Sägen"!

Es ist auf einen sicheren Stand zu achten. Das Arbeiten mit Motorsägen auf Leitern ist nicht zulässig!

Nie über Schulterhöhe sägen!

Den Krallenanschlag benutzen.

Beim Transport den Kettenschutz verwenden.

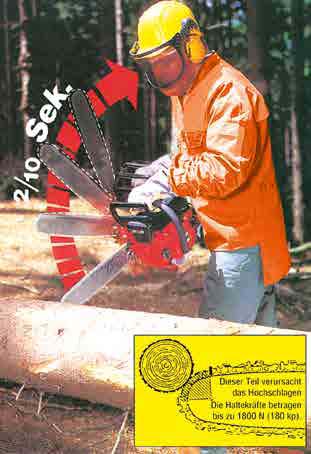

Das Arbeiten mit der Schienenspitze ist zu vermeiden. Achtung: Rückschlag der Motorsäge!

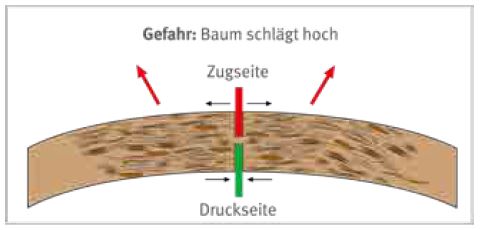

Beim Ansetzen von Stechschnitten nicht mit der Oberseite der Umlenkung schneiden. |

Abb. 81 Achtung Rückschlag |

Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstungen

Sorgen Sie dafür, dass die umfangreiche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Diese besteht bei Arbeiten mit der Motorsäge aus:

- Schutzhelmkombination mit Gehör- und Gesichtsschutz

- Schutzhandschuhe

- Schnittschutzhose

- Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlagen

- ggf. Wetterschutzkleidung

- ggf. Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)

| Persönliche Schutzausrüstung, insbesondere

Schnittschutz, hat in der Regel nur eine begrenzte

Schutzwirkung. Sie kann fachkundiges und sicheres

Arbeiten nicht ersetzen! |

Arbeitsmedizinische Maßnahmen

Arbeitsmedizinische Maßnahmen

Lärm

Bei Arbeiten mit Motorsägen mit Verbrennungsmotor ist

die Bedienerperson Schallpegeln von ca. 103 dB(A) bis

115 dB(A) ausgesetzt. Ein Tagesexpositionspegel von

85 dB(A) ist hier schon nach wenigen Minuten erreicht. Dies

kann auch bei Beschäftigten der Fall sein, die in unmittelbarer