3 Grundlagen

3.1 Unfallgeschehen und Rechtsgrundlagen

Wie hoch die Gefahr ist, durch Ausrutschen beim Gehen einen Unfall zu erleiden, zeigt sich anhand der Unfallhäufigkeit und -schwere:

- im Bereich der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird etwa jeder zweite meldepflichtige Arbeitsunfall, der sich auf dem Fußboden ereignet, durch Ausrutschen verursacht. Jeder 25. Rutschunfall führt zu einem folgenschweren Sturz

- jede 10. neue Unfallrente, die jährlich hinzukommt, ist auf einen Rutschunfall zurückzuführen

- die durchschnittlichen Folgekosten eines Rutschunfalls liegen bei ca. 34.000 €

Rechtsgrundlagen sind :

- Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1[3]) in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz: "§ 3 (1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der für die Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen entsprechend zu ermitteln, welche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erforderlich sind. § 3 (2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeurteilungen insbesondere dann zu überprüfen, wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz verändert haben.";

- Arbeitsstättenverordnung (§ 3 (1) und Anhang 1.5, Nr. 2) in Verbindung mit der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.5/1,2 „Fußböden“: "Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhanges entsprechend so eingerichtet und betrieben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. ... die Fußböden der Räume müssen rutschhemmend sein."

3.2 Einflussgrößen der Rutschhemmung

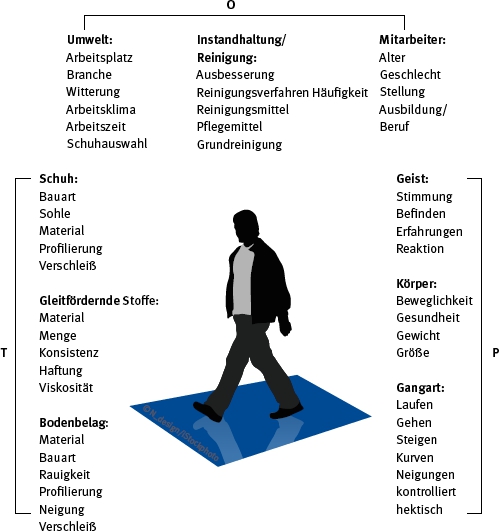

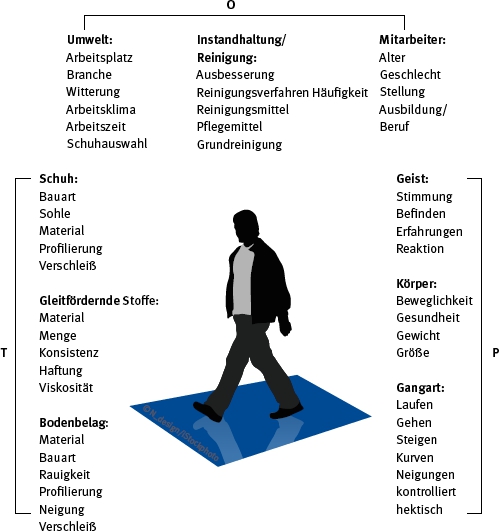

Einflussgrößen der Rutschhemmung sind u. a. der Bodenbelag, die gleitfördernden Stoffe, die Reinigung und die dabei verwendeten Reinigungsmittel, die Schuhe, das Verhalten beim Gehen sowie weitere Umgebungsparameter (siehe Abbildung 1).

Die Einflüsse wirken im TOP-System (Technik, Organisation, Person) zusammen und sind bei der Gefährdungsbeurteilung bzw. bei der Rangfolge der Präventionsmaßnahmen (siehe ArbSchG §§ 4, 5) zu berücksichtigen.

Abb. 1 Einflussfaktoren auf die Rutschhemmung

3.3 Einrichten der Arbeitsstätte

Ein Arbeitsraum oder Arbeitsbereich ist mit einem nutzungsgerechten Bodenbelag einzurichten. Für die Auswahl des Bodenbelags ist die ASR A1.5/1,2 Fußböden anzuwenden. Sie hat als Prüfgrundlage die „Schiefe Ebene“ nach DIN 51130 und als Bewertungsgrundlage die Bewertungsgruppen R 9 bis R 13 sowie die Gruppen des Verdrängungsraums, V 4 bis V 10. Nur mit diesem Verfahren ist es möglich, alle Bodenbelagsarten zu prüfen, unabhängig davon, ob die Oberfläche glatt, profiliert oder als Gitterrost ausgebildet ist. Um Änderungen zwischen der Rutschhemmung im Neuzustand und im späteren Betriebszustand zu erkennen (siehe auch Abs. 4.3), empfiehlt sich an dem Belag im Neuzustand eine Messung des Gleitreibungskoeffizienten μ unter standardisierten Bedingungen durchzühren (Nullmessung, siehe Abs. 2.14).

3.4 Betreiben der Arbeitsstätte

Während der Benutzung von Fußböden können sich deren rutschhemmende Eigenschaften verändern. Ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Rutschhemmung zu überpüfen, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- die Übereinstimmung mit dem Neuzustand ist noch gegeben, sodass bezüglich des Bodenbelags keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind;

- die Übereinstimmung mit dem Neuzustand ist nicht mehr gegeben bzw. kann nicht mehr nachvollzogen werden, sodass die Beurteilung der Rutschgefahr nach Bewertungskonzept (Tabelle 3) vorzunehmen ist, um ggf. weitere Maßnahmen festzulegen.

Das in der Praxis übliche Verfahren für die Ermittlung der Gleitreibungskoeffizienten ist in der DIN 51131 geregelt. Dabei wird ein Körper, der mit Gleitern ausgerüstet ist (Gleitkörper), mit konstanter Geschwindigkeit über den Bodenbelag gezogen und die hierzu erforderliche Kraft gemessen. Zur Berechnung des Gleitreibungskoeffizienten wird die gemessene Kraft durch die Gewichtskraft des Körpers dividiert. Das Verfahren eignet sich für alle Bodenbeläge ohne großen Verdrängungsraum, max. bis V 4 (siehe Abs. 2.3). Beispiele für die Anwendbarkeit des Gleitmessverfahrens zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Anwendbarkeit des Gleitmessverfahrens auf unterschiedlich ausgeprägten Bodenoberflächen

| Bodenbelag |

Anwendbarkeit |

|

Gute Anwendbarkeit auf glatten, kaum profilierten Oberflächen.

Anmerkung: Auf sehr glatten Oberflächen (z. B. hochglanzpoliertem Steinzeug) kann es zu einem "Ansaugen" der Gleiter kommen und dadurch zu einem hohen μ-Wert, der der tatsächlich geringen Rutschhemmung nicht entspricht. |

|

Eingeschränkte Anwendbarkeit auf profilierten Oberflächen.

Wenn nur die Profiloberflächen gemessen werden, wird die zweite Komponente der Rutschhemmung, der Formschluss mit den Profilkanten, nicht erfasst. Der μ-Wert kann geringer als die tatsächliche Rutschhemmung sein. |

|

Keine Anwendbarkeit auf Rosten. |

Die Messung kann auf trockenen oder nassen, auf geraden oder geneigten Bodenoberflächen oder auf Bodenoberflächen mit dem Gleitmittel des Betriebszustandes durchgeführt werden.