6.1 Welche Gefährdungen gibt es?

Als Gefährdung bezeichnet man allgemein eine Situation, in der die Möglichkeit einer Verletzung oder Gesundheitsschädigung gegeben ist. Um die an den Arbeitsplätzen vorhandenen Gefährdungen systematisch und vollständig zu erfassen, kann man sich an einer Liste von prinzipiell möglichen Gefährdungen orientieren. Die vorhandenen Gefährdungen lassen sich in folgende Gruppen einordnen:

Neben den klassischen Gefährdungsfaktoren (Maschinen, Sturz, Elektrizität, Gefahrstoffe, Lärm) muss die Beurteilung also auch die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes, die Arbeitsorganisation und das Beschäftigtenverhalten mit einbeziehen.

Zu berücksichtigen sind sowohl Gefährdungen, die zu Unfällen führen können, als auch arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren. Im Anhang 1 dieser ASI ist ein ausführlicher Gefährdungskatalog enthalten, in dem für Nahrungsmittel- und Gastronomiebetriebe typische Gefährdungen zusammengestellt wurden.

6.2 Welche Gefährdungen werden betrachtet?

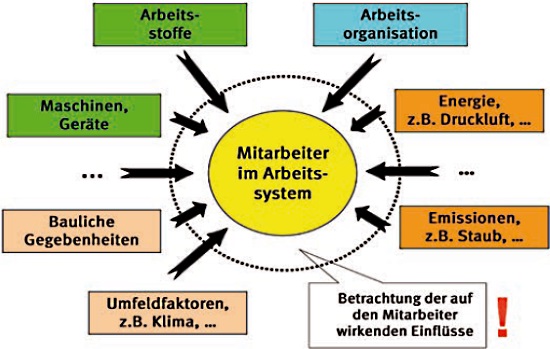

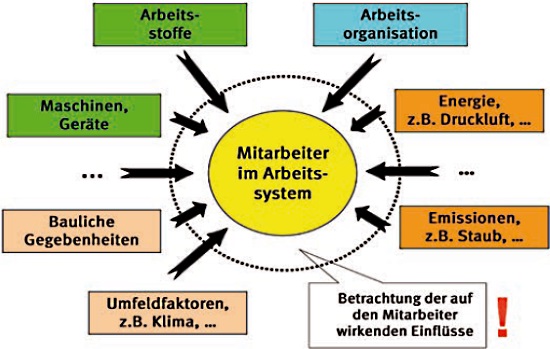

Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist es entscheidend, den Blick primär auf die Beschäftigten im Arbeitssystem zu richten und die Gefährdungen zu ermitteln, die bei ihrer Tätigkeit auf sie einwirken (Abb. 3).

Abb. 3: Betrachtung des Mitarbeiters im Arbeitssystem

Hingegen ist es nicht sinnvoll, die übrigen Systemelemente in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen und deren Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschriften zu bewerten bzw. einzelne Mängel hinsichtlich der Beschaffenheit von Arbeitsmitteln, baulichen Einrichtungen usw. zu identifizieren. Derartige Mängel können ggf. in einer separaten Liste erfasst und abgearbeitet werden, sie stellen aber nicht den Inhalt der Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz dar. Die zwei Beispiele in Tabelle 3 können dies verdeutlichen.

Zeitpunktbetrachtung oder Zeitraumbetrachtung?

In vielen Fällen wird das Beurteilen der Arbeitsbedingungen mit dem Abchecken von Sachverhalten verwechselt. Die meisten bekannten Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung sind so aufgebaut, dass nur Sachverhalte im Sinne einer Zeitpunktbetrachtung (Zustand heute, zum Zeitpunkt der Betrachtung) abgeprüft werden. Wichtig ist jedoch nicht das Abchecken, sondern das Hinterfragen der Systemstrukturen. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Zeitpunktbetrachtung/Abchecken:

Es wird z. B. abgeprüft, ob die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen an den Maschinen vorhanden sind. Sind diese zufällig am Tag der Beurteilung (Zeitpunktbetrachtung) vorhanden, geht man davon aus, dass keine Gefährdung vorliegt. Bei dieser Betrachtungsweise besteht die Gefahr, dass bestimmte Betriebszustände (Störungsbeseitigung, Reinigung) oder Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsplätzen/Tätigkeiten nicht oder nicht angemessen berücksichtigt werden.

Zeitraumbetrachtung/Beurteilen:

Bei der Zeitraumbetrachtung hingegen werden offene Fragen (sog. "W-Fragen") gestellt. Hier zwingt man den Beurteiler zum Hinterfragen des Systems, zum Informations austausch mit den Betroffenen und somit zur eigentlichen Beurteilung der Arbeitsbedingungen.

Solche Fragestellungen können z. B. sein:

Mit diesen offenen Fragen kommt man automatisch zu den Defiziten bzw. zu den Verbesserungspotenzialen. Davon werden die Teilmaßnahmen abgeleitet, die nicht auf den Zeitpunkt, sondern auf den Zeitraum nach der Beurteilung ausgerichtet sind und durch präzise Nennungen von Verantwortlichkeiten konkretisiert werden. Damit führen die Ergebnisse der Beurteilung zu einer signifikanten Verbesserung des betrieblichen Arbeitsschutzniveaus und wirken nachhaltig.

Tab. 3: Sinnvolle und nicht sinnvolle Betrachtung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung

| Nicht sinnvoll … | Sinnvoll … | |

| … im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG: | ||

| Arbeit an einer Verpackungsmaschine |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Reinigung von Oberflächen mit einem Gefahrstoff |

|

|

|

|

|

6.3 Welche Gefährdungen sind relevant?

Eine Gefährdung sollte nur dann in die Beurteilung aufgenommen werden, wenn sie typisch (signifikant) für den betreffenden Arbeitsplatz ist und wenn eine relevante (d.h. nicht nur hypothetische) Wahrscheinlichkeit einer Unfall- oder Gesundheitsgefahr besteht. Der Umfang der Gefährdungsbeurteilung wird durch diesen Ansatz auf ein sinnvolles Maß begrenzt.

Beispiele:

6.4 Risikobewertung

Im Anschluss an die Ermittlung der Gefährdungen kann eine Bewertung des Risikos hilfreich sein, beispielsweise um den Umfang und die Dringlichkeit der zu treffenden Maßnahmen besser einschätzen zu können. Bei der Bewertung des Risikos sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere

Die Identifizierung hoher Risiken (hohe Schadensschwere, verbunden mit entsprechender Eintrittswahrscheinlichkeit) erfordert immer die Festlegung umfangreicher Maßnahmen, die mit hoher Zuverlässigkeit wirksam sind und deren Umsetzung engmaschig und konsequent zu prüfen ist.